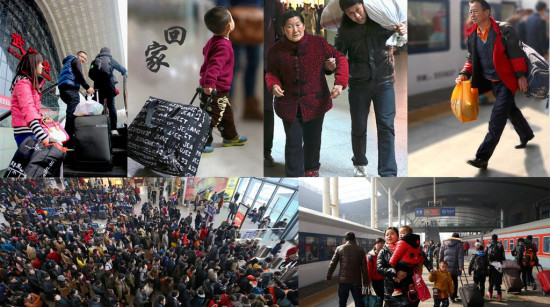

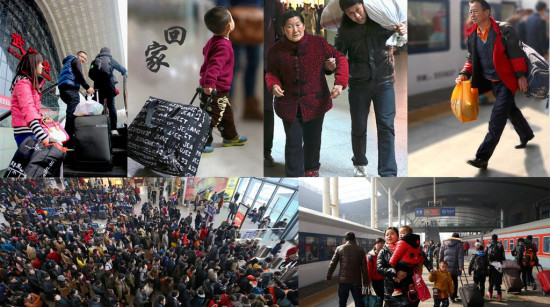

【近30億人次的匆匆腳步,,刻畫著不變的文化軌跡,春運未嘗不可視為當代中國的心靈史詩】

車輛承載著回鄉(xiāng)的期盼,,數(shù)據(jù)描繪了行車的軌跡,。今年春運,大數(shù)據(jù)讓這場世界上規(guī)模最大的短期人口遷徙,,變得更加可視化,。其中一個耐人尋味的統(tǒng)計是,向來是年前“往外走”的“北上廣”,,這次成了人口流入地,,“逆向遷徙”開始變成了“雙向遷徙”。以春運首日為例,,北上廣,、北渝滬分別位列人口流出地和流入地的前三甲,且北京和上海的流入流出都不相上下,。

這讓人想起那句聽到每每會心頭一熱的話:“你在哪兒,,家就在哪兒?!崩霞业脑郝溆型甑挠洃?,接父母進城來可以感受到現(xiàn)代的氣息,。不管何種方式、去往何地,,流動中國始終不變的主題還是“回家”,。大家庭相聚也好,小家庭守歲也好,,團圓相守詮釋著家之為家的意義,。相愛相扶、相幫相襯,、相知相守,,家庭結(jié)構(gòu)雖然突破了大家族、大院落,,但“愛相隨,、不離棄”早已跨越了歲月和距離。實際上,,“擁有”才是最大的幸福,,與多少平方米、是否豪華無關(guān),,一個屬于“我們的地方”,,不就是真正的家嗎?

“回家”,,兩個字如此牽動人心,,正是因為流動時代,這是一個情感歸屬,。年前,,紀錄片《舌尖上的中國》制成電影版《舌尖上的新年》登上大屏幕。其實,,“舌尖”何嘗不是“心頭”,?傳統(tǒng)中國的社會結(jié)構(gòu)中,飲食往往與家,、與鄉(xiāng)相連,。當“固態(tài)社會”變成“液態(tài)社會”,個人獲得了發(fā)展空間,,卻也與過往的時間少了些情感羈絆,。最簡單的吃食都蘊藏著最復雜的情愫,正如《舌尖上的新年》里一家人樸素的呼喚,,“過年了,,回媽老漢屋頭吃飯”。還是原來的配方、還是熟悉的味道,,不知道異鄉(xiāng)團聚之時的“家里飯”,,能否填滿在外打拼的游子們一年乃至幾年的期待?

而“回家”二字,,背后更有一個“文化”的概念,。哲學家說,“文化是一個連續(xù)的統(tǒng)一體,,文化發(fā)展的每個階段都產(chǎn)生于更早的文化環(huán)境”,。如果舌尖上的家留住人的依戀,那么,,家鄉(xiāng)和故土才讓文化的根脈成為“連續(xù)的統(tǒng)一”。還記得小時候拎著漿糊桶,,跟在大人后面貼春聯(lián),;除夕夜前,一撥又一撥的同姓人去祭奠祖輩,。多少年過去了,,父輩頭發(fā)花白,少年長大成人,,一年又一年,,一代又一代,有哪些習俗,、有什么禁忌,、如何對待長幼,這些無不始于從小的耳濡目染,。家,,給了一個人認知社會關(guān)系的一束光,也在無形中播下了文化傳承的一粒種,。春運到來,,近30億人次的匆匆腳步,刻畫著不變的文化軌跡,,從這個角度說,,春運未嘗不是當代中國的心靈史詩。

慰藉情感,、滋潤心靈,、賡續(xù)文化,“家”是個關(guān)鍵,。房子不住人就容易年久失修,,它需要溫度和人氣,而家正是聚集人氣的地方。所謂家國天下,,家是社會的細胞,、國家的肌理,“回家”也是在為國家為社會涵養(yǎng)人情,、人氣和人味,。也許在外打拼很苦,家人會輕聲安慰,;也許工作很忙,,回家就能靠岸;也許心里藏著城市的孤獨,,鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情最能讓陌生融化,。情至深處則是愛,“望得見山,、看得見水,、記得住鄉(xiāng)愁”,終究,,離不開的還是人情人心,。

這一年,有人哭,、有人笑,、有心酸、有成績,;這一年,,有遺憾、有長進,、有擦肩而過,、有一見鐘情。不管怎樣,,幸?;蛘呤枪陋殻丶野?,抱一抱父母,、訴一訴辛苦、拍一拍灰塵,、等一等安撫,,再無言的眼神交流都訴說著流動中國不變的情愫。而來年,,還是有不止的奮斗,,不變的歸途。 |