農(nóng)歷五月五日為端午節(jié),是我國夏季最重要的傳統(tǒng)節(jié)日,?!岸恕弊钟小俺跏肌敝猓凑罩袊鴤鹘y(tǒng)的干支紀(jì)時(shí)法,,五月正是“午”月,,因此稱之為端午,又稱端五,、重午,、重五。端午的別稱很多,,五月五日古人有以蘭草湯沐浴的習(xí)俗,,所以又叫“浴蘭節(jié)”。道教又稱此日為“地臘節(jié)”,。唐宋時(shí)此日午時(shí)為“天中節(jié)”,,所以它又稱端陽、午節(jié),。明清時(shí)北京人還稱其為“五月節(jié)”或“女兒節(jié)”,。在本文中,我們將通過梳理端午風(fēng)俗歷史演變的脈絡(luò),,來探尋端午節(jié)的真正起源以及端午節(jié)作為中國傳統(tǒng)民俗節(jié)日的內(nèi)涵,。

|

端午節(jié)起源何時(shí)——先秦時(shí)期 屈原之前 |

長期以來對于端午節(jié)起源眾說紛紜,說法不一,,至今仍爭論不休,。就目前來看,關(guān)于端午節(jié)起源的主要觀點(diǎn)有四種:一是流行久遠(yuǎn)的傳統(tǒng)觀點(diǎn),,依據(jù)南朝梁人吳均的《續(xù)齊諧記》及宗檁《荊楚歲時(shí)記》,,認(rèn)為端午節(jié)起源于紀(jì)念屈原;二是聞一多先生認(rèn)為端午節(jié)是吳越民族舉行龍圖騰崇拜活動(dòng)的節(jié)日,,他在《端午考》及《端午節(jié)的歷史教育》(見《聞一多全集》)兩篇論文中詳細(xì)論證了他的觀點(diǎn),;三是認(rèn)為端午節(jié)起源于惡日(見張心勤《端午節(jié)非因屈原考》);四是說端午節(jié)源于夏至(詳見劉德謙《“端午”始源又一說》),。

從中國節(jié)日風(fēng)俗發(fā)展形成過程來看,,以上諸家觀點(diǎn)皆有一定道理。但是,,端午節(jié)作為一個(gè)風(fēng)俗活動(dòng)內(nèi)容豐富的傳統(tǒng)節(jié)日,,在追溯其風(fēng)俗活動(dòng)起源時(shí)不能只注視某一側(cè)面而以偏概全,。中國古代,有“千里不同風(fēng),,百里不同俗”之說,。在交通不發(fā)達(dá)的時(shí)代,人們生活相對囿于一個(gè)狹窄的天地,,風(fēng)俗也自會(huì)因時(shí)因地而異,。隨著社會(huì)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)文化交流的頻繁,各地風(fēng)俗在相互吸收融合的基礎(chǔ)上,,形成一些特定的,、具有全國普遍性的節(jié)日風(fēng)俗。因此,,考察端午節(jié)起源應(yīng)綜合多種因素,。

端午節(jié)風(fēng)俗形成可以說是南北風(fēng)俗融合的產(chǎn)物,隨著歷史發(fā)展又注入新的內(nèi)容,。龍舟競渡之俗起源于南方,,把五月五日視為“惡月”?!皭喝铡逼鹩诒狈?,注入夏季時(shí)令風(fēng)尚,附會(huì)以紀(jì)念屈原逝世而最后形成,。

南方:起源于吳越民族舉行龍圖騰崇拜活動(dòng)的節(jié)日

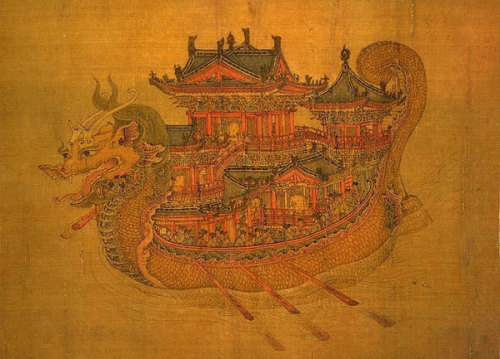

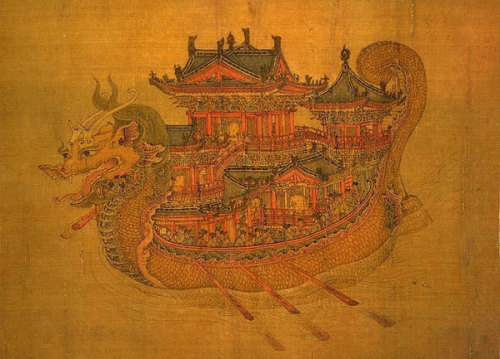

中國古代龍舟,,南宋李嵩《天中戲水圖》(局部)

端午節(jié)一項(xiàng)重要節(jié)日活動(dòng)是為紀(jì)念屈原的“龍舟競渡”。但龍舟競渡的習(xí)俗,,早在屈原之前已經(jīng)存在,。《事物原始》引《越地傳》云:“競渡之事起于越王勾踐,,今龍舟是也?!奔词乖谇救说脑娮髦?,也可以反映出當(dāng)時(shí)競渡的風(fēng)俗來。如《楚辭˙涉江》中就有“乘舲船余上沅兮,,齊吳榜以擊汰,。船容與而不進(jìn)兮,淹回水而凝滯,。朝發(fā)枉渚兮,,夕宿辰陽?!鼻说倪@種狹長而輕小的舲船實(shí)質(zhì)上也就是當(dāng)時(shí)一種競度所用的船,,乘著“舲船”順沅水而上,,船槳齊劃沖擊著層層波浪,清晨乘船從枉楮出發(fā),,晚上就可留宿辰陽,。這種眾槳齊劃的輕快小船正是競渡風(fēng)俗的一種反映。聞一多先生在《端午考》與《端午的歷史教育》論文中考證認(rèn)為:古代的越民族是以龍為圖騰的,,為表示他們是“龍子”的身分,,藉以鞏固本身的被保護(hù)權(quán)。他們不僅有“斷發(fā)紋身”的風(fēng)俗,,而且每年在五月五日這一天,,舉行一次盛大的圖騰祭。其中有一項(xiàng)活動(dòng)便是在急鼓聲中刻畫成龍形的獨(dú)木舟,,在水面上作競渡的游戲,,繪圖騰神,也給自己取樂,。這便是競渡習(xí)俗的由來,。此說頗有一定的科學(xué)性。但是,,龍舟競渡作為水上的競技活動(dòng),,不僅僅是越人的習(xí)俗,而且其他民族也有此俗,。一九三五年在河南汲縣山彪鎮(zhèn)戰(zhàn)國墓葬中出土的鑒,,一九六五年在四川成都出土的戰(zhàn)國時(shí)“嵌錯(cuò)賞功宴樂銅壺”上,都有競龍舟的圖案,。龍舟競渡的時(shí)間也不盡相同,。所以清代大史學(xué)家趙翼在《陔余叢考》中說:“競渡不獨(dú)(端)午日也,今江浙間多用春日,,疑非本意,。”但是總體來看,,龍舟競渡是以沅湘一帶為中心的南方風(fēng)俗,。

北方:起源于“惡月”“惡日”

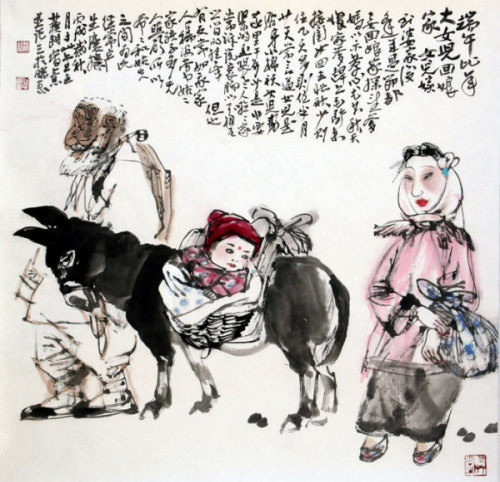

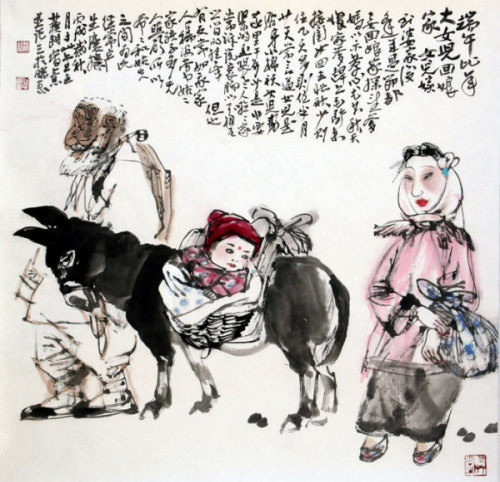

舊時(shí),端午并非一個(gè)良辰吉日,,而是一個(gè)需要處處避忌的“惡日”,,圖為畫家蘇耕的《女兒回娘家》,圖上有“端午比年大,,女兒回娘家”的題語,。

南方越民族進(jìn)行龍圖騰祭祀之時(shí),而北方中原地區(qū)卻是把五月五日當(dāng)作“惡月”“惡日”進(jìn)行驅(qū)邪避惡之日,。直到現(xiàn)代,,民間仍有“善正月,,惡五月”的說法,正月為善月,,人們笑逐顏開,、歡呼雀躍;五月很早就被視作“惡月”,,人們小心謹(jǐn)慎,,處處避忌,五月五日,,更是惡月之“惡日”,,人們唯恐避之不及,這天對小兒的保護(hù)尤為關(guān)鍵,。因此在荊楚民間形成了“躲端午”的習(xí)俗,,端午節(jié)這天,年輕的夫婦要帶著未滿周歲的小孩去外婆家躲一躲,,以避不吉,。日本鹿兒島在五月五日也有類似的節(jié)俗,母親這天背著不到一歲的小女孩在外跳稱為“幼女祭”的圓圈舞,。朝鮮稱五月五日為“女兒節(jié)”,,出嫁的女兒都回娘家,男女兒童用菖蒲湯洗臉,,臉上涂胭脂,,削菖蒲根作簪,“遍插頭髻以避瘟”朝鮮小兒的這種打扮,,稱作“端午粧”(洪錫謨《東國歲時(shí)記》),。由此可知端午作為避忌日,特別是小兒的避忌日是整個(gè)東亞地區(qū)的通俗,。

為什么人們會(huì)將五月視為“惡月”,,把五月五日視為“惡日”呢?這是因?yàn)橹傧奈逶?,炎熱潮濕,,蚊蠅繁殖,毒蟲出沒,,百病滋生,對于醫(yī)療條件極差的古人而言,,正是極易染病死亡的時(shí)節(jié),。就目前資科看,至遲在戰(zhàn)國時(shí)代,,人們已經(jīng)視五月為毒月,、五月五日則為惡月中的毒日,、惡日、死亡日,?!肚G楚歲時(shí)記》說:“五月俗稱惡月,多禁,,忌曝床薦席,,及忌蓋屋?!蔽逶律w屋會(huì)帶來什么后果呢,?《風(fēng)俗通》佚文說:“五月蓋房,令人頭禿,?!睈涸聬喝盏挠^念影響甚廣,以至人們相信五月對從政為官者也是惡月,?!讹L(fēng)俗通》佚文說:“俗云五月到官,至免不遷,?!彼讉魑逶律先蔚墓伲岭x職都不能升遷,。歷代為官者都忌五月上任,。《日知錄》卷六說“唐朝新格,,以正,、五、九月為忌月,,今人相沿以為不宜上任,。”五月的一切事情似都不祥,,五月五日生子,,則更被視為災(zāi)害臨門之事?!讹L(fēng)俗通》佚文說:“俗云五月五日生子,,男害父,女害母,?!蓖醭洹墩摵狻に木暋芬灿羞@種記載:“諱舉正月、五月子,。以正月,、五月子殺父與母,,不得舉也。已舉之,,父母禍死,。”可見當(dāng)時(shí)人們都認(rèn)為五月五日出生的孩子將來會(huì)禍害父母,,不能養(yǎng)大成人,,因?yàn)檫@一風(fēng)俗而被遺棄的孩子不知有多少。

雖然人們把五月五日出生的人說得如此可怕,,但事實(shí)卻并非如此,,相反,中國歷史上許多名人倒是五月五日所生,。例如,,戰(zhàn)國時(shí)以養(yǎng)士聞名遐邇的孟嘗君田文,就是五月五日所生,。當(dāng)其呱呱墜地之時(shí),,其父田嬰就欲致他于死地。后來,,他母親私下將他撫養(yǎng)成人,。田嬰知道后怒不可遏,怒斥其母為何沒把這個(gè)孩子扔掉,,反而養(yǎng)大成人,。田文見其父大怒,立即叩頭下拜,,接著反問田嬰說:“您不讓養(yǎng)育五月生的孩子,,是什么緣故?”田嬰回答說:“五月出生的孩子,,長大了身長跟門戶一樣高,,會(huì)害父害母的?!碧镂恼f:“人的命運(yùn)是由上天授予呢,?還是由門戶授予呢?”田嬰不知怎么回答好,。田文接著說:“如果是由上天授予的,,您何必憂慮呢?如果是由門戶授予的,,那么只要加高門戶就可以了,,誰還能長到那么高呢!”孟嘗君以人生受命于天,則不會(huì)妨害其父母,,若受命于戶,則加高門戶就不會(huì)和門戶一樣高的道理駁得其父啞口無言,,只能“默然,!”后來孟嘗君果然成為一代名士。

盡管有孟嘗君前古之鑒,,但是,,到了漢代,人們?nèi)匀幻孕糯藧核?。漢成帝時(shí),,權(quán)勢顯赫的王鳳也是五月五日生,其父提心吊膽地將他養(yǎng)大,。漢末,,在相互傾軋的官場上,有一個(gè)政績平平,,說話謹(jǐn)慎,,辦事模棱兩可,待人圓滑世故而官運(yùn)亨通的不倒翁──胡廣,。他歷經(jīng)六朝(自安帝,、歷順帝、沖帝,、質(zhì)帝,、桓帝到靈帝)三登太尉。此人名叫胡廣還有一段戲劇性故事,。據(jù)《世說新語》記載,,因?yàn)樗谖逶挛迦眨改讣捎谑浪讉鹘y(tǒng)觀念,,將他藏在葫蘆中投之于河,,幸而未能淹死,后來有人收養(yǎng),,乃托葫蘆所生,,姓胡名廣。(還有一說他父母原本姓黃,,收養(yǎng)者為胡翁,,故姓胡)顯然,從戰(zhàn)國到兩漢,,人們一直認(rèn)為五月五日是深惡痛絕的惡日,。

時(shí)令:起源于夏至

裹角黍(故宮博物院藏)

中國古老的二十四節(jié)氣,對中國人的生產(chǎn)生活有著至關(guān)重要的意義,但在現(xiàn)代,,以節(jié)氣為節(jié)日并在全國范圍內(nèi)產(chǎn)生普遍影響的恐怕只有清明和冬至了,。清明自不待言。而冬至俗稱“冬節(jié)”,,這一天,,有吃餃子、喝羊肉湯進(jìn)補(bǔ)的習(xí)俗,。但是相對于冬至的夏至,,節(jié)慶活動(dòng)卻很少。這很可能是因?yàn)槎宋绻?jié)和夏至在時(shí)間上相去不遠(yuǎn),,漸漸兩節(jié)合一造成的,。

在漢代以前,人們大多重視時(shí)令節(jié)日,,仲夏五月的重要節(jié)令是夏至,,雖然五月五日端午節(jié)在漢代已經(jīng)比較重要,但夏季的主要節(jié)俗還是集中在夏至,?!抖Y記·月令》很嚴(yán)肅地對待這一時(shí)間點(diǎn),“是月也,,日長至,,陰陽爭,死生分,。君子齋戒,,處必掩身?!毕闹?,我們都知道,是太陽直射北回歸線的日子,,也是一年中陽氣最盛的時(shí)節(jié),,這一天過后,太陽逐漸南移,,陰氣長而陽氣消,,所以這一天也被古人視為陰氣與陽氣、死氣與生氣激烈爭斗的時(shí)節(jié),,人們在這一時(shí)段,,要保持身心的安定,要禁絕各種情欲,,尤其是色欲,;行政事務(wù)亦應(yīng)采取“無為”的治理方式,。這也是五月被視為“惡月”的主要原因,因?yàn)樵谠诠湃擞^念中,,自然節(jié)令日是陰陽運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵日,也是人們精神緊張的時(shí)日,,因此小心避忌,,謹(jǐn)慎過關(guān),這是當(dāng)時(shí)人的節(jié)日心態(tài),。由于夏至?xí)r節(jié)陰陽二氣的激烈爭鋒,陽迫于上,,陰動(dòng)于下,,蛇蟲出沒,暑毒盛行,。人們在這樣惡劣的環(huán)境下,,感受到生存的困難,因此人們將夏至所在的五月,,視作“惡月”,。

端午與夏至曾經(jīng)并存并重,但隨著時(shí)間的推移,,端午最終替代了夏至,,夏至的節(jié)俗功能也大都潛移至端午節(jié)俗之中。周處《風(fēng)土記》云:“仲夏端午謂五月五日也,,俗重此日,,與夏至同?!倍糯陀小拔迦胀闹痢敝f,。端午節(jié)融進(jìn)了許多夏令飲食、服飾,、禁忌等風(fēng)俗,。吃粽子是漢代端午的重要習(xí)俗。當(dāng)時(shí),,吃粽子并無特別的紀(jì)念意義,,只是當(dāng)作一種時(shí)令食品而已。俗有「食過五月粽,,寒衣收入杠」,,「未食五月粽,寒衣不敢送」之諺,。意思是粽子一出現(xiàn),,歲序便轉(zhuǎn)入夏季,,這是一年生活轉(zhuǎn)折的信號,不單單只是點(diǎn)綴節(jié)景,。在五月仲夏,,酷熱季節(jié)吃這種米制涼食,用菰蘆葉包裹,,用灰汁煮熟,,色香味都別具特色,吃后能清熱降火,,胃腸舒適,,不失為時(shí)令佳品。在此時(shí),,人們?nèi)鎿Q上夏裝,,以輕薄涼爽為宜。因此《中華古今注》記載:東漢每到端午,,皇帝要賜給群臣百僚鳥犀腰帶,。作為皇帝的恩賜來說,固然是籠絡(luò)臣下的一種手段,,但從風(fēng)俗角度講,,這也是端午換夏裝、避酷熱的風(fēng)俗反映,。從衣食風(fēng)俗來看,,認(rèn)為端午與夏至風(fēng)俗有密切關(guān)系也不無道理。

端午習(xí)俗歷史——從時(shí)令節(jié)日到人文節(jié)日

秦漢時(shí)期:南北風(fēng)俗相融 以北方習(xí)俗為主

中國傳統(tǒng)文化中,,象征五方五行的五種顏色青,、紅、白,、黑,、黃被視為吉祥色。在端午這一天,,孩子們要在手腕腳腕上系上五色絲線,,以保安康。圖為現(xiàn)代畫家王弘力所作《古代風(fēng)俗百圖之掛五彩線》,。

先秦時(shí),,南北風(fēng)俗各異,但是五月五日作為一個(gè)“節(jié)日”已各有所側(cè)重,。到秦代之后,,由于國家統(tǒng)一,南北的經(jīng)濟(jì)文化交流使風(fēng)俗習(xí)慣也互相融合,,端午節(jié)就在南北風(fēng)俗融合的基礎(chǔ)上形成了,。但是,,由于華夏文化自古以來以北方文化為主導(dǎo),所以就目前文獻(xiàn)記載來看,,兩漢時(shí)的端午風(fēng)俗還主要是避惡,。早在《夏小正》中已有“是月蓄藥,以蠲除毒氣”的記載,。而《風(fēng)俗通》中記載漢俗在五月五日,,用青、赤,、黃,、白、黑等五彩絲線合成細(xì)索,,系于臂上,,稱為“長命縷”,或稱“續(xù)命縷”,、“五色縷”、“朱索”等名,。據(jù)說用它可以驅(qū)瘟病,,除邪、止惡氣,?!逗鬂h書˙禮儀志》記載,漢代五月五日時(shí),,“以朱索五色為門戶飾,、以止惡氣?!薄妒挛镌肌分姓J(rèn)為印五色就是桃印,。那時(shí)桃印長六寸,寬三寸,,五色書文,,懸于門上,與后世懸符避邪十分近似,。由于陰陽五行學(xué)說流行,,神鬼迷信觀念滲透很深,因此,,端午作為惡月惡日,,并無節(jié)日的情趣,而是以驅(qū)邪避惡為主,。用五色縷,、五色桃符也說明與陰陽五行學(xué)說有關(guān),,以五色代表五方,黃為中央,,屬土,;青屬木,主東方,;白屬金,,主西方;黑屬水,,主北方,;紅屬火,主南方,。這種五行主五色學(xué)說已深入到人們生活領(lǐng)域,。而五色絲縷、五色桃印看來雖小,,卻有驅(qū)鬼避惡的神奇力量,。

漢末魏晉:從時(shí)令節(jié)日到人文節(jié)日

端午節(jié)普遍的說法是為了紀(jì)念偉大的愛國詩屈原,圖為屈原畫像

風(fēng)俗作為一種社會(huì)生活方式來說,,隨著社會(huì)發(fā)展,,一方面要受到上層的意識(shí)形態(tài)的影響,另一方面歷史上許多仁人志士的活動(dòng),,也必然會(huì)在風(fēng)俗生活中積淀,。因此,本來端午節(jié)起源于民間的原始崇拜與迷信觀念,,但是到了漢末魏晉時(shí),,就又被賦予紀(jì)念歷史人物的內(nèi)容。最初關(guān)于紀(jì)念哪個(gè)歷史人物,,也是說法不一的,。東漢末年蔡邕在《琴操》認(rèn)為,五月五日應(yīng)是紀(jì)念介子推,,這一說法主要流行于北方,,尤其是山西一帶人民十分推崇介子推,每逢此日都紀(jì)念其人,,相沿成俗,。

而在南方楚人心目中的英雄卻是我國大文學(xué)家、愛國詩人屈原,。傳說屈原是五月五日懷抱沙石投江而死的,,于是,就把屈原之死與端午節(jié)聯(lián)系在一起,。本來龍舟競渡是古代越民族龍圖騰崇拜之遺俗,,此時(shí)卻附會(huì)為屈原投汨羅之日,,人傷其死,故皆駕舟楫拯救他,,因此形成競渡風(fēng)俗,。就連時(shí)令食品──角黍粽子,也被楚地人按照自己的心愿與屈原聯(lián)系在一起,?!独_齊諧記》中假托東漢光武帝時(shí)長沙人歐回之口說:有一次歐回見一士人自云是三閭大夫屈原,對歐回說每年人們水中所祭之食品為蛟龍所竊食,,今后若有惠祭,,當(dāng)以楝樹葉塞其上,以彩絲纏之,,因?yàn)殚~,、彩絲都是蛟龍所懼之物。從此五月五日作粽子用楝葉并纏五花絲便成為遺俗,,與屈原毫不相干的時(shí)令食品也成了祭品,。

但是,在紀(jì)念屈原與介子推之外,,也有紀(jì)念伍子胥,、曹娥、陳臨之說,。

伍子胥原本春秋時(shí)吳國大夫,曾幫助闔閭刺殺吳王僚,,奪取王位,。并整頓內(nèi)治,勵(lì)兵秣馬,,國勢強(qiáng)盛,,攻破楚國。到吳王夫差時(shí),,吳越爭霸,,吳國攻破越國,伍子胥勸吳王拒絕越王勾踐求和,,未被吳王夫差采納,,反而遭到疏遠(yuǎn),后被賜劍自殺,。據(jù)《夢梁錄》記載,,傳說伍子胥死后被吳王夫差用皮革包裹丟進(jìn)錢塘江,化為波神,?!恫芏鸨酚涊d:“五月五日,,以迎伍君?!彼栽趨堑剡@一天有迎伍君的習(xí)俗,。

關(guān)于曹娥,在《后漢書˙列女傳》及《會(huì)稽典錄》中都有記載,。曹娥的父親在漢安帝二年(西元一○八年)五月五日迎波神時(shí)溺死,。當(dāng)時(shí)曹娥年方十四,沿江尋找父尸,,晝夜哭號不絕,,遂投江而死。數(shù)日后,,曹娥抱父尸浮于水波,。東漢時(shí)頗崇尚名教,以孝治國,,會(huì)稽人認(rèn)為曹娥孝心感神靈,,可作世人楷模。故以此日紀(jì)念,,劃龍舟競渡,,在龍舟上給曹娥塑像,成為會(huì)稽一帶的風(fēng)俗,。

至于陳臨,,據(jù)《初學(xué)記˙歲時(shí)部》引謝承《后漢書》記載:陳臨任蒼梧太守,“推誠而理,,導(dǎo)人以孝悌,。”治理蒼梧,,移風(fēng)化俗,,頗有政績。后來陳臨卸任調(diào)走之時(shí),,蒼梧郡人于五月五日送至東門,。人們?yōu)榱藨涯钸@位政績卓著的地方長官,每年五月五日“令小童潔服舞之,,”以紀(jì)念陳臨,。

起初端午所紀(jì)念歷史人物是因地而異。但是,,隨著魏晉南北朝的社會(huì)動(dòng)蕩與戰(zhàn)亂,,加之清談玄學(xué)及佛、道思想的有力沖擊,忠恕孝悌觀念逐漸淡化,,所以陳臨,、曹娥、伍子胥,、介子推的影響未能擴(kuò)散到全國,。但是,偉大的愛國詩人屈原卻在這幾百年的動(dòng)亂歲月中,,成為人們心目中崇拜的英雄,,尤其是他的名著《楚辭》以那悲亢壯烈謳歌喚起了千百萬人民的強(qiáng)烈愛國激情,深深流入人們的心靈,。因此,,五月五日作為屈原逝世紀(jì)念日得到了全國人們的公認(rèn),把各地原有的端午風(fēng)俗與紀(jì)念屈原巧妙地結(jié)合起來,,使這個(gè)充滿原始崇拜和迷信色彩的節(jié)日散發(fā)出愛國的民族意味,。

魏晉南北朝:禳毒除瘟之余增加了娛樂氛圍

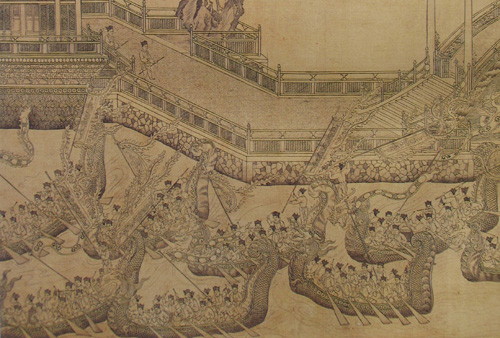

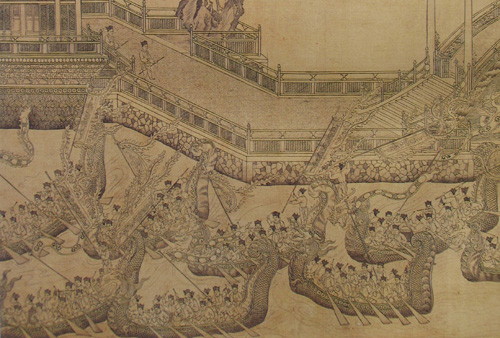

元畫家王振鵬所作《龍池競渡圖》(局部)

魏晉南北朝時(shí)期,隨著西晉的滅亡,,北方人口的南遷,,中原文化和荊楚文化進(jìn)一步融合,端午節(jié)紀(jì)念屈原的楚地風(fēng)俗已對全國各地產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,。在北方,,雖然這一天仍籠罩在“惡日”的壓抑氣氛之中,但在南方水鄉(xiāng),,尤其沅湘一帶,、汨羅江畔,每年端午節(jié)都要舉行隆重的競渡儀式,。據(jù)成書于南北朝時(shí)期的《荊楚歲時(shí)記》記載:“舸舟取其輕利,,謂之飛鳧。一自為水軍,,一自為水馬,州將及土人悉臨水而觀之,?!碑?dāng)此之際,人們換上節(jié)日盛裝,,扶老攜幼,,拜祭屈子廟。祭畢就開始龍舟競渡,?!帮w鳧”“水軍”“水馬”等各色群龍一齊下水,一聲鼓響,,槳蕩銀波,,龍破碧水,,船發(fā)似箭。兩岸觀者齊聲歡呼,,助威吶喊,,情景動(dòng)人,熱鬧非凡,。

北方無江水之便,,也就不存在競渡。但是把五月五日作為“惡日”的觀念卻是頗難破除,。如《宋書˙王鎮(zhèn)惡傳》記載:王鎮(zhèn)惡就是五月五日生,,家里人因俗忌諱想將其出繼人家,后來祖父王猛認(rèn)為“昔日孟嘗君惡日生而相齊,,是兒亦將興吾門,。”所以才留了下來,。他生于惡日,,就起名“鎮(zhèn)惡”?!侗饼R書˙南陽王綽傳》記載:北齊武成帝的兒子高綽生于五月五日辰時(shí),,被封為南陽王。后來他被人誣陷謀反而被殺,,尸體在興圣佛寺放了四百多天后,,人們收斂尸體時(shí)卻發(fā)現(xiàn)居然“顏色毛發(fā)皆如生時(shí)”。本來,,像這種情況應(yīng)從陳尸的客觀條件進(jìn)行合理的解釋,,可是當(dāng)時(shí)人們只能從他生日迷信角度來解釋,認(rèn)為五月五日生者其腦不壞,,所以才顏色如故,。

端午節(jié)的倒栽(災(zāi))葫蘆

魏晉南北朝時(shí)期,由于戰(zhàn)爭頻繁,,人們飽嘗戰(zhàn)亂之苦,,所以最重視的端午習(xí)俗莫過于“辟兵繒”了。用五色絲染練制成日月,、星辰,、鳥獸之形狀,上刺文繡,、金縷,,即叫辟兵繒,也沿襲漢代名稱為長命縷或續(xù)命縷。有的佩于胸前,,有的綴于臂上,,一可辟兵災(zāi),延壽續(xù)命,;二可顯示婦女養(yǎng)蠶繅絲之功,。不僅如此,當(dāng)時(shí)人們還把這些東西作為珍貴禮品互相贈(zèng)送,。

辟兵是一個(gè)方面,,惡日禳毒除瘟病也相當(dāng)重要?!肚G楚歲時(shí)記》記載:五月五日“采艾以為人形,,懸于門戶上,以禳毒氣,?!被蝻嬢牌丫啤.?dāng)時(shí)采艾頗有講究,,要在五月五日雞未鳴時(shí)去采擷,。早在先秦時(shí)期,艾就被采來作藥用,,取艾葉制成灸條治病,。古代有“歲多病,則艾先生”之說,。因而它的藥理作用就被人們盲目夸大,,認(rèn)為艾能驅(qū)瘟除邪。用艾制成人形或虎形懸掛門上,,也有剪彩為虎,,上黏艾葉以隨身佩帶者。俗均稱之為“艾虎”,。梁王筠《五日望采拾》詩中所道的:“長絲表良節(jié),,命續(xù)應(yīng)嘉辰。結(jié)蘆同楚客,,采艾異詩人,。”正是此俗寫照,。禳毒氣的另一方法就是飲菖蒲酒,。菖蒲具有性溫味辛的特點(diǎn),,能開心竅,,祛痰濕,對治風(fēng)寒傷肺、胃病均有較好療效,。飲菖蒲酒對預(yù)防夏令外感病是有一定作用的,。但是,漢代荒誕迷信的避惡“桃印”,,在魏晉南北朝時(shí)期仍十分盛行,。北齊魏收《五日》詩中:“辟兵書鬼字,神印題靈文”即是指此事,。究竟有無功效,,就無法考證了。

這個(gè)時(shí)期,,端午節(jié)還出現(xiàn)了不少娛樂活動(dòng),。據(jù)《荊楚歲時(shí)記》所載,在端午“荊楚人并蹋百草,,又有斗百草之戲,。”還有玩鳥,、訓(xùn)鴝鵒習(xí)俗,。“此月鴝鵒子毛羽新成,,俗好登巢取養(yǎng)之,。必先剪去舌尖,以教其語也,?!冰O鴝究竟是何鳥類,依典籍所解,,就其能為人言來講,,即今之八哥類?!丢?dú)異志》記載:晉代桓豁鎮(zhèn)荊州時(shí),,有一位參軍五月五日采得一鴝鵒鳥,剪其舌教學(xué)人語,。經(jīng)過一年多訓(xùn)練,,有一次宴會(huì)上,桓豁取出鴝鵒令學(xué)人語,,賓客滿座,,學(xué)誰像誰。有一客人鼻部有病,,鴝鵒便飛入甕中學(xué)其語,,極為相似,,舉席皆大笑不止。

隋唐時(shí)期:仲夏盛典 充滿節(jié)日歡樂

端午五色長命縷

隋唐時(shí)期,,端午節(jié)從風(fēng)俗形式上都繼承了前朝,。但是,從性質(zhì)上講,,原來有特定意義的節(jié)日風(fēng)俗活動(dòng),,到此大多演變?yōu)楣?jié)日娛樂活動(dòng)?!皭喝铡币巡粣?,逢兇化吉,充滿了節(jié)日的歡樂,。唐玄宗《端午三殿宴群臣探得神字˙詩序》中記述:皇宮端午日盛況,,召來儒雅臣僚,大張?bào)巯?,“廣殿肅而清氣生,,列樹深而長風(fēng)至”。這時(shí)內(nèi)廷御廚們更為忙碌,,“廚人嘗散熱之饌,,酒正行逃暑之飲。庖捐惡鳥(指梟羹),、俎獻(xiàn)肥龜,、新筒裹練、香蘆角黍------罩洽風(fēng)味,?!北緛矶宋绻?jié)正值仲夏酷暑將臨之時(shí),而宮廷殿閣里卻無絲毫暑氣,,樹深蔭濃,,長風(fēng)徐徐。面對美味佳肴,,醇醪瓊液,,這位愛好享樂的風(fēng)流皇帝怎能不沉醉?怎能不感到“自足為樂”,?至于聯(lián)想到端午風(fēng)俗彩五命縷之類的上古遺俗,,他僅“感婆娑于孝女(曹娥),憫枯槁之忠臣(屈原)而已,?!彼罡信d趣的是“節(jié)氣之循環(huán),美君臣之相樂,!”所以宴會(huì)君臣酬唱,,吟詩作賦,,讓臣下給他歌功頌德賦應(yīng)制之作。

親朋好友間有用扇子作禮物,,相互饋贈(zèng)也是端午風(fēng)俗之一。圖為天師降五毒詩紋端午折扇

唐代宮廷端午宴享和其他佳節(jié)類似的一點(diǎn),,就是皇帝照常例對大臣有所賞賜,,以示恩寵。最常賜之物是夏令的扇子,?!短茣?huì)要》記載:貞觀十八年(西元六四四年)五月五日,唐太宗御筆親題“鸞”,、“鳳”,、“蝶”、“龍”等字樣于扇上,。唐太宗本來就愛好書法,,常與大書法家褚遂良等探討書法藝術(shù),他死后還要將王羲之《蘭亭序》真跡陪葬昭陵,。唐太宗本人書法也頗有造詣,,御筆題寫的這幾字全用飛白書藝術(shù)方法,筆勢奇絕,,游龍走蛇,。唐太宗對司徒長孫無忌及吏部尚書楊師道說:“五月舊俗,必用服玩相賀,。今朕各賜君飛白扇二,。”遂以扇賜寵臣,?!缎绿茣B禮志》記載:唐玄宗天寶年間常在五月五日奠衣扇于諸陵來祀祖宗。唐代還有賞賜衣帶的習(xí)俗,?!吨腥A古今注》云:唐貞觀年間端午節(jié),賜給文官黑玳瑁腰帶,,武官黑銀腰帶,。《舊唐書˙李元紘》載李元紘曾于五月五日受賜紫服金魚而感到寵幸無比,。除賜寶扇玉帶之外,,還賞賜百索粽子。竇叔向就有一首《端午日恩賜百索》詩感激涕零地寫道:

仙官長命縷,,端午降殊私,。

事盛蛟龍見,,恩深犬馬知。

余身尚可續(xù),,終冀答明時(shí),。

唐玄宗時(shí)端午娛樂活動(dòng)別出心裁。據(jù)《開元天寶遺事》記載:宮中每到端午節(jié),,造粉團(tuán)角黍置于盤中,,再制作纖巧的小角弓,架箭射盤中的粉團(tuán),,射中者得食之,。因?yàn)樾》蹐F(tuán)滑膩又小,頗難射中,。這本是宮中游戲,,后來傳遍長安都城,一時(shí)都仿效之,,射粉團(tuán)成了端午節(jié)一種風(fēng)俗,。射粉團(tuán)作為一種游戲尚可言,唐玄宗在五月五日端午佳節(jié)有些作為就令人難以啟齒了,。有一年端午,,他與楊貴妃避暑于興慶宮,晝寢于池畔的水殿中,,一群宮妃嬪女倚欄觀水中雌雄鴛鴦?dòng)螒?,而唐玄宗擁摟著貴妃在綃帳內(nèi)對宮嬪們說:“爾等愛水中鴛鴦,爭如我被底鴛鴦,!”由此也可看出宮廷節(jié)日生活風(fēng)俗的另一面,。

唐代時(shí),還有五月五日鑄新鏡的傳統(tǒng),?!度蔟S筆記》記載:“唐時(shí)五月五日揚(yáng)州于江心鑄鏡以進(jìn),故國朝翰苑撰端午貼子詞多用其事,?!痹賲⒄掌渌嘘P(guān)資料來看,唐代宮廷確實(shí)講究五月五日鑄新鏡,?!剁R龍記》記載:唐天寶三年(西元七四四年),揚(yáng)州進(jìn)水中鏡一面,。鏡面直徑九寸,,青瑩耀目,鏡背有盤龍紋飾,。據(jù)進(jìn)鏡官李守泰說:鑄此鏡時(shí),,有一位自稱姓龍名護(hù)的老人對鑄鏡工匠呂暉曰:“老人解造真龍鏡,。”老人遂入爐所,,扃爐三日,,后開爐突然不見人,在爐前卻獲得一素絹,,上書:“盤龍盤龍,,隱于鏡中。分時(shí)有象,,變化無窮。興云吐霧,,行雨生風(fēng),。”呂暉看后,,移爐于揚(yáng)子江心,,以五月五日時(shí)鑄成這面寶鏡。據(jù)說此鏡很神,,過了七年遇大旱,,召來道士葉法善祀鏡,鏡背上的龍口忽生白氣,,須臾滿殿,,甘雨如注。這固然是一個(gè)神話故事,,五月五日揚(yáng)子江心所鑄的鏡是否有此神奇姑且不論,,但唐代確實(shí)有此講究?!短茋费a(bǔ)》也記載:“揚(yáng)州舊貢江心鏡,,五月五日揚(yáng)子江中所鑄也?;蜓詿o有百煉者,,六、七十煉已易破難成,,往住有自鳴者,。”白居易曾就此事作過《百煉鏡》詩:“江心波上舟中鑄,,五月五日日午時(shí),。--------背有九五飛天龍,人人呼為天子鏡,?!庇衷疲骸疤诔R匀藶殓R,,鑒今鑒古不鑒容。乃知天子別有鏡,,不易揚(yáng)州百鏈銅,。”到了宋代題詠此俗的詩頗多,,蘇東坡也曾寫過一首:“講余交翟轉(zhuǎn)回廊,,始覺身宮夏日長,。揚(yáng)子江心空百煉,只將無逸鑒與亡”,。之所以在五月五日這天鑄造新鏡,,可能是由于古人認(rèn)為鏡子有辟邪鎮(zhèn)妖之功效,。

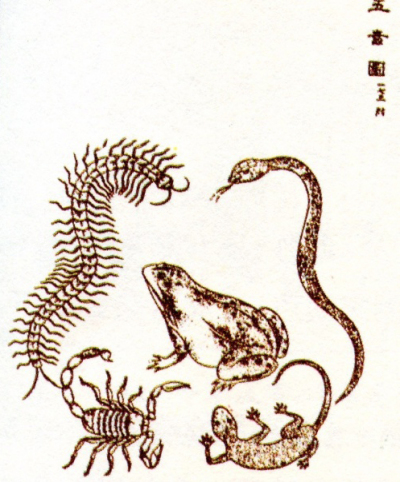

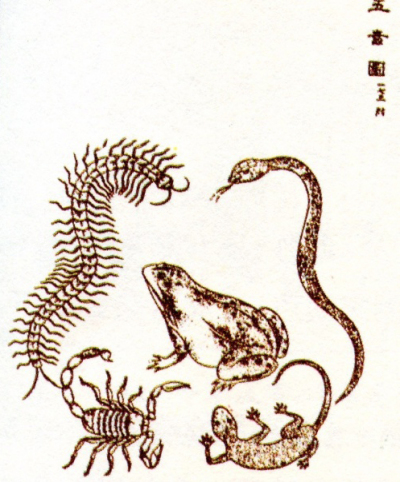

五毒圖

唐代民間端午風(fēng)俗活動(dòng)形式也類似前代。像《酉陽雜俎》就記載:“北方婦人,,五日進(jìn)五時(shí)圖,、五時(shí)花,,施之帳上,。是日又進(jìn)長命縷,宛轉(zhuǎn)繩結(jié),,皆為人像帶之,?!遍L命縷,只是制作上有所不同,,用絲縷結(jié)成人形,,更有裝飾性,。五時(shí)圖則是五毒蛇,、蝠、蜍,、蜥蜴之類,,是五毒圖之前身,此俗一直影響到明清時(shí)期。午時(shí)花則是石榴花,,五月正是榴花吐艷之時(shí),。唐代角黍粽子也花樣翻新,?!段牟s錄》記載:“唐時(shí)五日,有百索粽,,又有九子粽,。”唐玄宗《端午三殿宴群臣》詩中就有“穴枕通靈氣,,長絲繽命人,,四時(shí)花競巧,九子粽爭新,?!保鞍偎黥铡边€是唐代皇帝賞賜臣下的食品,。

唐代端午龍舟競渡尤其值得一道,。在唐代全盛時(shí)期,經(jīng)濟(jì)繁榮,,人民生活相對穩(wěn)定,在節(jié)日娛樂方面,,一方面是上行下效,,蔚成風(fēng)氣,,另一方面對民間的一些風(fēng)俗活動(dòng)也受到官府的支持。因此,,競渡之風(fēng)尤為鼎盛。張說《岳州觀競渡》詩中描寫當(dāng)時(shí)競渡情景道:“畫作飛鳧艇,,雙雙競拂流,。低裝山色變,,急棹水華浮,。”“鼓發(fā)南湖槎,,標(biāo)爭西驛樓,,并驅(qū)常詫速,非畏日光遒,?!饼堉鄹偠蓵r(shí),,簫管奏鳴古老的祭祀樂章,船夫唱起高亢激越的船歌,,樂聲,、歌笙,、槳聲,、水波聲合奏出一曲壯闊的交響樂,。如儲(chǔ)光羲《官莊池觀競渡》詩所寫的:“落日吹簫管,清池發(fā)棹歌,,船爭先后渡,,岸擊去來波,。”描寫唐代龍舟競渡以張建封《競渡歌》最為生動(dòng),,讀后如身臨其境,。抄錄如下,供讀者欣賞:

五月五日天晴明,,楊花繞江啼曉鶯,。使君未出郡齋外,江上早聞齊和聲。

使君出時(shí)皆有準(zhǔn),,馬前已被紅旗引,。兩岸羅衣?lián)浔窍?,銀釵照日如霜刃,。

鼓聲三下紅旗開,,兩龍躍出浮水來,。棹影斡波飛萬劍,,鼓聲劈浪鳴千雷,。

鼓聲漸急標(biāo)將近,兩龍望標(biāo)目如瞬,。坡上人呼霹靂驚,竿頭彩掛虹霓暈,。

前船掄水已得標(biāo),,后船失勢空揮橈!瘡眉血首爭不定,,輸案一明心似燒,。

只將輸贏分罰賞,兩岸十舟互來往,。須臾戲罷各東西,,競脫文身請書上。

吾今細(xì)觀競渡兒,,何殊當(dāng)路權(quán)相持,;不思得岸各休去,會(huì)到推舟折楫時(shí),。

通過這首《競渡歌》描述得知,,競渡時(shí)兩岸仕女如云,羅衣成群,,銀釵映日,,觀者如堵。這里繪聲繪色描述了雙龍競渡激烈場面更是驚心動(dòng)魄,。這場競渡由官府主持,,賞羸罰輸,故競渡中兩船還起了爭斗事件,。據(jù)《古今圖書集成》引馬令《南唐書》記載:郡縣村社每年端午競渡時(shí),,由官府賞給彩緞,兩兩較其遲速以定勝負(fù),,如奪得錦標(biāo)者,,加賞銀碗一雙,稱之為“打標(biāo)”,。此俗一直到五代皆是如此,。當(dāng)然每年這樣大規(guī)模的競渡比賽,勢必影響到農(nóng)時(shí)與生產(chǎn),,也遭到一些有識(shí)之士的反對,。《永州府志》就記載五代時(shí)蕭結(jié)任祁陽令,,太守下公文催取端午競渡龍舟甚急,。蕭結(jié)憤怒地在其符(公文文書)上批道:“秧開五葉,蠶長三眠,,人皆忙迫,,劃甚閑船?!碧乜戳艘院?,也感到慚愧,令止競渡,。

宋元時(shí)期:端午已漸成各民族“全民節(jié)日”

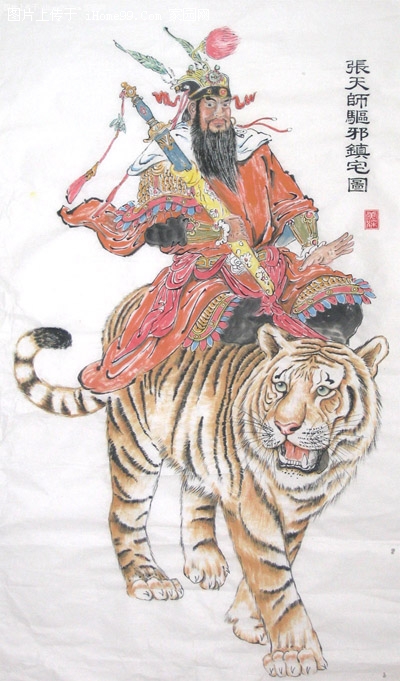

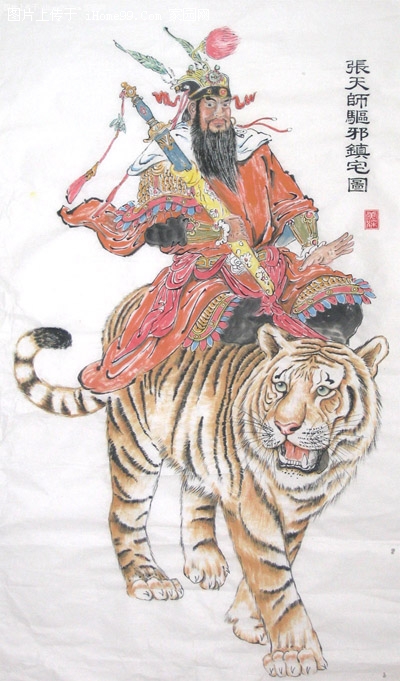

張?zhí)鞄燆?qū)邪鎮(zhèn)宅圖

宋代以后,,端午節(jié)許多風(fēng)俗有了新變化。漢魏時(shí)以朱索,、桃印施于門戶,,止惡氣驅(qū)瘟避邪,而宋代卻講究貼天師符,。陳元靚《歲時(shí)廣記》引《歲時(shí)雜記》云:“端午,,都人畫天師像以賣?!边€有合泥作張?zhí)鞄?,以艾為頭,以蒜為拳,,置于門戶上,。蘇子由作《皇太妃合端午帖子》詩中就有“太醫(yī)爭獻(xiàn)天師艾,,瑞霧長繞堯母門?!睊焯鞄熛?、作泥天師人,這些活動(dòng)很明顯是受到道教的影響,。此外,,端午節(jié)還刻蒲棒為人形或葫蘆形,帶在身上避邪,。王曾《端午帖子》詩云:“明朝知是天中節(jié),,旋刻菖蒲要辟邪!”小兒則有帛裹蚌粉,,綴填以棉絮,,佩于身上,可以吸汗氣,。端午節(jié)常食的粽子,,此時(shí)也花樣增多,有角粽,、錐粽,、茭粽、筒粽,、秤錘粽,、九子粽多種。從五月一日起家家都準(zhǔn)備團(tuán)粽,、蜀葵,、桃柳枝、杏子,、柰子,、林擒、香印等物,,到端午還要祭天,。食品中還有一種“百頭草”,是用菖蒲,、生姜,、杏、梅,、李子,、紫蘇,皆制成細(xì)絲,鹽浸曬乾,,或用糖,、蜂蜜浸之,作工十分講究,。有的還納入梅子皮內(nèi),,叫做“釀梅”,。唐代的白粉團(tuán),,在宋代亦有發(fā)展,又叫“水團(tuán)”或“白團(tuán)”,,有的雜以五色,,制成人獸花果之狀。作工最精者稱任“滴粉團(tuán)”,,為了增其香味,,有的還加入麝香。這些都是端午食中佳品,。吳自牧《夢梁錄》記載汴京重五風(fēng)俗寫道:“五日重午節(jié),,又曰『浴蘭令節(jié)』,內(nèi)司意思局以紅紗彩金盝子,,以菖蒲或通草雕刻天師馭虎像于中,,四周以五色染菖蒲懸圍于左右。又雕刻生百蟲鋪于上,,卻以葵,、榴、艾葉,、花朵簇?fù)?。?nèi)更以百索彩線,細(xì)巧縷金花朵,,及銀樣鼓兒,、糖蜜韻果、巧粽,、五色珠兒結(jié)成經(jīng)筒符袋,。”并且這天皇帝要親筆御書葵榴畫扇,,艾虎,、紗匹緞,分賜諸閣,、宰執(zhí),、親王。端午賜大臣物品無疑是上承唐風(fēng),然而能御書畫扇者恐怕只能是北宋末年的徽,、欽二帝了,。尤其宋徽宗,治國無能,,但不能不承認(rèn)它在書畫藝術(shù)上的造詣,。所以端午節(jié)御筆涂抹幾把葵榴畫扇正是他看家本領(lǐng)。宋徽宗對五月五日這個(gè)“惡日”俗忌也頗看重,。在唐代時(shí),,似乎人們對此不太重視,如《舊唐書˙崔信明傳》記載崔信明就是五月五日中時(shí)生,。出生時(shí)有異雀,,身形甚小,羽毛五色,,集于庭院樹上鼓翼齊鳴,,聲音清亮。有人給占卜云:“此兒必文藻煥爛,,聲名播于天下,。”只是雀形太小,,恐祿位不高,。后果然如此。當(dāng)時(shí)并未提惡日之忌,?!蛾兾魍ㄖ尽愤€記載:唐肅宗時(shí)張伯達(dá)也是五月五日生,稱“五郎”,,但是他十五游長安,,以節(jié)義自負(fù),后平安祿山叛亂有功,,當(dāng)?shù)胤焦僖差H有善政,。所以后人還給立祠紀(jì)念。據(jù)《癸辛雜識(shí)》記載,,宋徽宗也是生于五月五日,,因俗忌改作十月十日,并稱為“天寧節(jié)”,。

元代所繪的《天中佳景》,,畫幅無作者款印。畫題云“天中佳景”,,“天中”即端午節(jié)的別稱,,故知此畫當(dāng)為端陽應(yīng)景之作,。幅中凡繪瓶插蜀葵、石榴,、菖蒲等五月花卉,,枝梢并系有精致香囊。盤中則擺設(shè)粽子,、荔枝,、石榴等。幅上方,,另見道教的靈符四道,,及鐘馗畫像一。

《夢梁錄》記載:南宋時(shí),,“杭都風(fēng)俗,,自初一至端午日,,家家買桃,、柳、葵,、榴,、蒲葉、伏道,,又并市,、茭、粽,、五色水團(tuán),、時(shí)果、五色瘟紙,,當(dāng)門供養(yǎng),。”端午節(jié)日用品叫賣者,,從隔宿到五更,,沿門唱賣,滿街不絕,。有的家以艾與百草縛成天師狀懸于門楣上,,有的懸虎頭。而仕宦之家還用紅筆書寫“五月五日天中節(jié),,赤口白舌盡消滅”之句,。此日大家都采集百草或修制藥品,用來避瘟疾,,杭州人還有特殊風(fēng)俗.,,不論大小之家,,都要焚午香(即中午焚香)一月。尤其是端午節(jié)這天,,葵榴斗艷,,梔艾爭香,角黍包金,,菖蒲切玉,,以酬佳景。不僅是富戶巨室如此,,雖貧苦之人,,亦對時(shí)行樂。

至于南宋偏安的小朝廷宮中,,更是紙醉金迷的醉生夢死之世界,。像《乾淳歲時(shí)記》敘述端午宮中習(xí)俗,要插食盤,,架設(shè)天師艾虎,,還用五色菖蒲、百草制作山子數(shù)十座,,“大合三層,,飾以珠翠,葵榴艾花”,。作糖蜜韻果,,糖蜜巧粽,極其精巧,。還用大金瓶子數(shù)十,,遍插葵榴梔子花,環(huán)繞殿閣,。賞賜給后妃,、內(nèi)侍、諸閣臣僚的物品有翠葉五色,、葵榴,、金絲墜扇、真珠,、百索,、釵符、經(jīng)筒,、香囊,、軟香龍涎佩帶以及紫練、白葛,、紅蕉等物,。而其他大臣也要賞賜細(xì)葛香羅,、蒲絲、艾葉,、彩團(tuán),、巧粽之類??耙姰?dāng)時(shí)端午節(jié)之豪侈,,與原來“辟惡”及“紀(jì)念”意義已相去甚遠(yuǎn)。

端午節(jié)門上掛艾葉和菖蒲艾葉和菖蒲

值得一提的是漢族端午節(jié)俗也被遼,、金兩國吸收,。如《遼史˙禮志》就記載遼國重午朝儀,皇帝要系長壽彩縷才升坐,。對南北臣僚也要各賜壽縷,。而金國除吸收一些漢族風(fēng)俗外,在端午節(jié)還有拜天之禮,、射柳之俗及擊鞠娛樂活動(dòng),。《金史˙世宗本紀(jì)》就記載:大定三年(西元一二六四年)重午,,金世宗“幸廣樂園射柳,,勝者賜物有差,復(fù)御常武殿,,賜宴擊鞠,自是歲以為常,?!薄督鹗法B禮志》對此俗有詳細(xì)敘述。金俗重午,、中元(七月十五日),、重九日行拜天之禮,筑臺(tái)拜天,。重五拜天之后,,插柳球場,射者要以尊卑為序,。柳枝要去皮露白,,離地?cái)?shù)寸。然后馳馬彎弓而射,。射不斷或射不中者為負(fù),。射柳要擊鼓助威。射柳完畢要打馬球,。風(fēng)俗是彼此影響,、互相吸收的,。所以到了明代,端午節(jié)又吸收了金人射柳之風(fēng)俗,。明永樂年間禁宮中就有剪柳之戲,,剪柳即射柳,北方人還有將鵓鴣鳥藏在葫蘆,,懸于柳枝,,彎弓射之。如果射中葫蘆中,,鵓鴣就飛出來,,以此來定勝負(fù)。這種民間比賽也是常在端五日舉行,,考其淵源,,正是遼金遺俗。

?

明清時(shí)期:端午節(jié)慶規(guī)模愈來愈盛

唱龍舟(《羊城風(fēng)物》)

明清時(shí)期,,端午風(fēng)俗活動(dòng)形式變化雖不大,,但是規(guī)模卻愈來愈盛行。尤其南方龍舟競渡,,成為轟動(dòng)一時(shí)的盛舉,。據(jù)《武陵競渡略》記載,龍舟競渡已不限于端午一天,。而是“四月八日揭篷打船,,五日一日新船下水,五日十日十五日劃船賭賽,,十八日送標(biāo)”,。還有“五月十七、八打船,,二十七,、八送標(biāo)者”??梢姼偠梢?guī)模歷時(shí)經(jīng)月,。對此事“或官府先禁后馳,民情先鼓后罷也,?!饼埓沃疲械乳L九丈五尺,,長者有十一丈,,短者也七丈五尺。劃龍舟的橈手都是從漁家嚴(yán)格挑選募徵身強(qiáng)力壯的健兒,。龍船分白龍,、黃龍,、青龍、紅龍,。不僅船身,,就連船上那些旌旗羅傘的裝飾,以及劃船橈手們服裝乃至船槳都是一色,。比賽時(shí)規(guī)定有賽龍場,、比賽路線、并劃定起點(diǎn)和終點(diǎn),。在終點(diǎn)設(shè)有船標(biāo),,當(dāng)競渡龍舟到達(dá)終點(diǎn)時(shí),投標(biāo)船就將標(biāo)投入水中,,讓各船爭奪,。標(biāo)又分有魚標(biāo)、鴨標(biāo),、和鐵標(biāo),。因標(biāo)上系有紅緞錦,也叫“錦標(biāo)”,,奪錦標(biāo)在唐人詩句中已有之,,如盧肇《江陵觀競渡寄袁州刺史》詩就有“問道是龍剛不信,果然奪得錦標(biāo)歸”之句,。這種大規(guī)模龍舟競渡奪標(biāo),,也經(jīng)常引起爭斗事件,互傷和氣,。所以往往由官府禁止,,有的就直接由官府主持比賽,禁止兩岸拋擲磚瓦及賽船之間舉槳相斗,。

觀競渡(《清史圖鑒》)

武陵沅湘一帶競渡活動(dòng)如上所述,其特點(diǎn)氣勢磅礴,,船大人多,,風(fēng)格粗獷豪邁。而杭州西湖中龍舟競渡則另具特色,。吳地習(xí)俗稱呼龍舟競渡為“劃龍船”,。《清嘉錄》記載:“龍船,,閶,、胥兩門,南北兩濠及楓橋西路水濱皆有之,。各占一色,,四角枋柱,,揚(yáng)旌拽旗?!辈贿^西湖龍船形制及劃法卻另有很多講究,。在龍船中艙伏有鼓吹手,兩旁劃槳十六,,俗稱其人為“劃手”,;在船頭有一位篙師,手執(zhí)長鈎立于船頭,,叫“檔頭篙”,;在頭亭之上,還要選長相端莊漂亮的小孩,,裝扮臺(tái)閣故事,,俗稱為“龍頭太子”;船尾高丈許,,牽有彩繩,,令兒童在上面化裝扮成“獨(dú)占鱉頭”、“童子拜觀音”,、“指日高升”,、“楊貴妃醉酒”等戲劇人物造型。有競渡龍船,,也有畫舫游艇供游客觀龍船比賽,。在正式比賽前數(shù)日,就開始祀神并在水中演練,,稱作“下水”,;上岸后送神稱作“拔龍頭”。當(dāng)頭的人率里巷游水能手,,年前就用帶葉竹竿插樹橋頭,,為來年出龍認(rèn)色,作好準(zhǔn)備工作,。認(rèn)色時(shí),,艙手執(zhí)五色小旗插在畫舫上,競賽者龍船各認(rèn)自己旗色,,認(rèn)旗色時(shí)龍船來回盤旋,,叫作“打招”,船身一旋,,水如濺珠,,金鼓之聲與水聲相激,場面熱鬧動(dòng)人。杭州一帶龍舟競渡儀式繁多,,花樣復(fù)雜,,娛樂性和表演性更強(qiáng)。到了端午這天,,“男女耆稚,,傾城出游。高樓邃閣,,羅綺如云,,山塘七里,幾無駐足之地,。河中畫楫,,櫛比魚鱗,亦無行舟之路,。歡呼笑語之聲,,遐邇震動(dòng)。士人供賣耍貨,、食品,,所在城市,凡十日而罷,。俗呼『劃龍船市』入夜燃燈萬盞,,燦星吐丹,波月?lián)u白,,尤為奇觀,,俗稱『燈劃龍船』?!薄肚寮武洝访枋隽巳缟隙宋绻?jié)盛況后,,還引了一首無名氐《劃龍船》樂府詩云:

汨羅死已三千年,招魂野祭端陽前,。蘇州龍船夸絕勝,,百萬金錢水中迸。

冶坊濱口斟酌橋,,樓頭水面爭妖嬈,!小龍船劃疾如駛,大龍船劃亂紅紫,。

勝會(huì)爭夸十日游,青簾畫舫結(jié)燈游,。四更堤外笙歌散,,博得人稱假虎丘。

明清時(shí)代,,龍船競渡之風(fēng)不僅在沅湘吳越之地盛況空前,,在東南沿海福建,、廣州及四川一帶均很盛行。除北方無水鄉(xiāng)之便外,,龍船競渡成為各地普及的風(fēng)俗?,F(xiàn)存全國各地的數(shù)千種方志中,共有二百廿七種方志有龍舟競渡的記載,,雖然形式或有出入,,但基本上都大同小異。

端午節(jié)用雄黃為小孩兒“畫額”

明代把端午又稱“女兒節(jié)”,?!兜劬┚拔锫浴吩疲骸拔逶乱蝗罩廖迦眨壹义椥¢|女,,簪以榴花,,曰‘女兒節(jié)’?!辈粌H節(jié)日名稱有異宋代,,而且民間風(fēng)俗也有變化。來自民間的許多夏令保健活動(dòng),,也摻雜在這個(gè)節(jié)日習(xí)俗中,。例如在五月五日正午前,人們要群入天壇去避毒,,過了正午才出來,。在端午節(jié)還講究捉蝦蟆取蟾蜍,其方法是用針刺破蟾眉,,將蟾蜍汁擠出,。蟾蜍是一種珍貴的中藥,可拔毒,、消熱,、消腫,治療疔毒惡疽有奇效,。以菖蒲漬酒飲用避惡氣,,用艾葉插門固為前代之遺俗。明代新出現(xiàn)的風(fēng)俗是用雄黃涂耳鼻,,認(rèn)為這樣可以避蟲毒,。據(jù)《閩越搜奇談》云:閩地在五日,還以雄黃浸水,,蘸書“王”字于兒童額上,,這種風(fēng)俗稱作“畫額”。古人對雄黃殺蟲驅(qū)毒作用早有認(rèn)識(shí),葛洪《抱樸子˙仙藥篇》已有論述,。李時(shí)珍《本草綱目》也解釋“雄黃味辛溫有毒,,具有解蟲蛇毒、燥濕,,殺蟲驅(qū)痰功效,。”可“主治百蟲毒,、蛇虺毒,。”在沒有碘酒和紅藥水的年代里,,我們祖先用白酒浸雄黃,,再加幾塊白礬,待酒揮發(fā)干后,,便成了雄黃礬,,用來殺菌消毒。因此,,每逢端午節(jié),,人們把房子打掃干凈,在房內(nèi)食物貯存處及廚房里灑上雄黃水,,用來殺死或防止毒蟲,。正因古代人十分重視端午用雄黃防毒蟲,所以,,《白蛇傳》的故事及戲劇中,,才有白蛇端午飲雄黃酒顯原形的情節(jié)。這個(gè)故事婦孺皆知,,流傳至今,。

天津楊柳青年畫─鐘馗

宋代就出現(xiàn)的端午貼天師符風(fēng)俗,到明清時(shí)更為流行,。不但有天師符,,還有“五雷符”、“紙符”,、“五毒符”,、“五瑞符”等?!肚寮武洝酚涊d吳地風(fēng)俗從五月朔日人們就從道院求得天師符貼廳中以鎮(zhèn)惡,,到六月朔始焚而送。就是小戶人家也多貼五色桃印符彩,,有的還在符彩上畫姜太公,、財(cái)神,、聚寶盆、搖錢樹之類,。到道觀或寺院請符,必須要先拈香朝拜,,再付給道士或和尚符金,,才能買到。在論年節(jié)時(shí)我們談到門神鐘馗,,在明清之際時(shí),,卻讓門神位于敬德、秦叔寶,,而在五月端午,,坐上了中堂。吳曼云《江鄉(xiāng)節(jié)物詩》小序?qū)懙溃骸昂妓?,鐘進(jìn)士畫像,,端午懸之以逐疫?!逼鋵?shí),,不僅杭俗如此,《燕京歲時(shí)記》記述北京風(fēng)俗也是一樣,,“每至端陽,,市肆間用尺幅黃紙,蓋以朱印,,或繪畫天師,、鐘馗之像,或繪畫五毒符咒之形,,懸而售之,。都人士競相爭購,貼之中門,,以避祟惡,。”

端午節(jié)佩戴香囊是主要習(xí)俗之一

根據(jù)《帝京歲時(shí)紀(jì)勝》與《燕京歲時(shí)記》記載,,清代北京端午風(fēng)俗,,與明代基本差不多?!凹壹覒抑旆?、插蒱龍艾虎。窗牖上貼紅紙吉祥葫蘆,,幼女剪彩疊福,,用軟帛緝縫老健人,、角黍、蒜頭,、五毒,、老虎等式。抽作大紅朱雄葫蘆,,小兒佩之,,宜夏避惡?!边@種風(fēng)俗直到近來在北方農(nóng)村尚比較流行,。陜西關(guān)中農(nóng)民每年端午就用布縫制五毒、老虎,、葫蘆等各色香囊,,不過里邊除裝雄黃、艾葉外,,還有的裝入香料,,聞來清香宜人,吊上五色絲線,,佩于小兒胸前,。清代端午也是極力打扮小女兒,已出嫁之女也可回家歸寧,,稱之“女兒節(jié)”,。其他游覽、射柳,、端午避惡風(fēng)俗基本沿襲明代,,均無多大發(fā)展。

賣菖蒲草(《太平歡樂圖》)

清代南方尤其吳地端午風(fēng)俗講究要稍多一點(diǎn),。貼天師符,,掛鐘馗像,還要截蒲為劍,,割篷作鞭,,輔以桃梗、蒜頭,,懸于牀戶,,用來卻鬼,稱之“篷鞭蒱劍”,。北方五毒符一般是畫于黃紙,,而杭州五毒是用五色彩紙剪出蟾蜍、蜥蜴,、蜘蛛,、蛇虺等五毒形象,。從漢代就流傳下來的朱索、繽命縷遺俗,,在杭州清代時(shí)卻稱為“長壽線”,。結(jié)五色絲為索,系在小兒之臂上,,一般男左女右,。對小兒來說,還有一種風(fēng)俗,,就是編銅錢為虎頭形,掛在小兒胸前,,以示其勇猛,,稱作“老虎頭”;有的給小兒肚兜上繡虎形,,稱作“老虎肚兜”,。這些風(fēng)俗一直流傳到近現(xiàn)代,有些至今還頗盛行,。

自民國以來,,經(jīng)過幾十年的移風(fēng)易俗,端午節(jié)許多舊的所謂“迷信風(fēng)俗”已被人們有意無意地遺忘了,,但端午節(jié)仍是民間深受歡迎的傳統(tǒng)節(jié)日,,粽子是不可缺少的佳節(jié)食品,談屈原,,述其愛國的情操也是必然的話題,。不過,端午節(jié)防疫避災(zāi)的本真卻漸漸被淹沒,,試問還有幾人會(huì)在這一天給孩子們戴上五色長命縷,?還有幾人會(huì)在自家門前掛艾葉菖蒲?還有幾人會(huì)記得在屋里張貼五毒符畫,?……這些防疫除毒的方法雖然不符于現(xiàn)代科學(xué),,但卻是中華文化的重要表現(xiàn),是節(jié)慶不可或失的組成部分,,如果我們的節(jié)日僅剩下互相贈(zèng)送幾盒高價(jià)粽子,,那我們的文化就徹底迷失了本性。

雖然,,生活在現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生條件下的人們已體會(huì)不出古人對炎夏來臨后疾疫流行的畏懼之情,,但在端午到來之時(shí),我們還是應(yīng)該打掃打掃房屋,,曬曬被子,,喝些消暑解毒的健康飲品,,互贈(zèng)一些寄寓健康平安的禮物,虔誠地將這個(gè)傳統(tǒng)節(jié)日的內(nèi)涵傳承下去,。(常新龍) |