n

趙先生與女兒視頻通話,。

海西晨報訊(記者 張薇黃伊娜)父母陪在孩子身邊享受著天倫之樂,是一件幸福而溫馨的事,,但許多年輕人為了給家庭提供更好的生活條件,,舍下年邁的父母和幼小的孩子背井離鄉(xiāng),獨自到大城市奮斗,,他們的孩子便成為農村里的留守兒童,。

留守兒童在家,父母每月至少打兩次電話或視頻,、每半年至少回家看望一次孩子……12月1日起,《福建省農村留守兒童關愛保護法》正式實施,,其中,針對農村留守兒童的家庭,、學校及社會關愛保護,、救助保護和法律責任都進行了詳實規(guī)定。

廈門作為特區(qū),,匯聚著成千上萬的外來務工人員,,他們平時如何與留在老家的孩子互動?其中又有哪些暖心的故事,?對此,,《海西晨報》聯(lián)合外來青年文學社一同發(fā)起走訪調查:關愛家中留守兒童,您做到了嗎,?

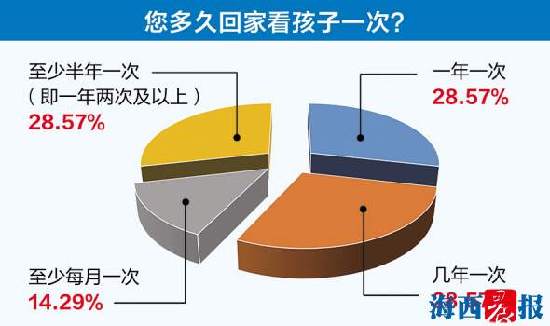

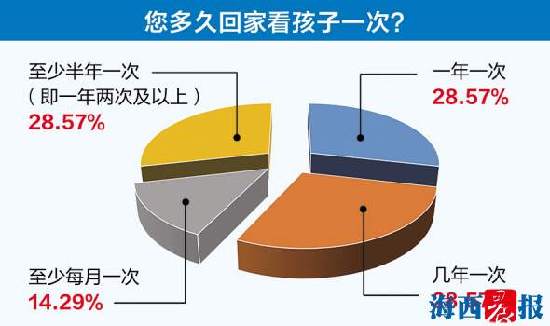

問卷調查,。黃勁超制圖

[問卷調查]

四成家長每半年回鄉(xiāng)一次

為了調查廈門外來務工人員和家中子女的聯(lián)絡情況,晨報記者通過網絡,,向外地來廈務工者發(fā)放了一份調查問卷,,共有290人答卷。結果顯示,,68.97%的人現在已經將孩子帶來廈門,。而那些將孩子留在外地老家的被調查者中,有57.14%的人一周至少與孩子通一次電話,,14.29%的人會每月至少回家一次,,一年至少回家兩次和一年回家一次的人各占28.57%,幾年才回去一次的仍有28.57%,。

關于《福建省農村留守兒童關愛保護法》中對于每半年至少回鄉(xiāng)一次或者每月至少打兩次電話或視頻的規(guī)定,,57.14%的人表示可以做到,28.57%的人表示不能,,剩下14.29%的人則表示愿意努力做到,。

與十年前不同,,在這個互聯(lián)網時代,網絡成為人們交流感情的有效工具之一,。對于這點,,湖里區(qū)外來青年文學社社長、全國百優(yōu)志愿者顏明亮感觸頗深:“以前沒有手機,,與家人聯(lián)系只能寫信或是到電話亭用IC卡打電話,,現在用微信視頻就方便很多,而且交通越來越發(fā)達,,乘動車或坐飛機也大大縮短了回家的時間,。”

顏明亮祖籍安徽,,19歲時就來到廈門務工,,是地道的外來人員,而后因戶口遷入成為新廈門人,。2000年,,他加入外來青年文學社,開始關注外來人員在廈工作,、生活,、權益等方面的問題。在他看來,,兒童是祖國的未來,,是社會可持續(xù)發(fā)展的重要資源,在廈務工人員為了生活,,不得已與孩子分離,,應該常回家看看孩子,,讓孩子的童年充滿溫暖,,讓親情時時留在孩子的心中。

[專家觀點]

從根本打造“家”的守護網

福建金海灣律師事務所的鄭志寧律師認為,,《福建省農村留守兒童關愛保護法》的出臺,通過立法的方式,,以國家強制力的手段解決留守兒童的身心健康問題,,使得留守兒童的解決及處理有法可依,對于保護農村留守兒童將有著積極作用,。

“此項政策的出臺,,核心是在構建一個多元互動的農村留守兒童的服務與關愛體系,明確了多個服務主體的責任,?!奔来髮W社會學系主任姚進忠表示,,政策的出臺突出強化了家庭保護與關愛的核心意識,引導家庭從家庭理念和儀式感上更多關注留守兒童的內心需要,,從根本上打造“家”的守護網,。同時,在社會關愛體系中,,強調了社會工作等專業(yè)服務機構的作用與引入,,增強留守兒童關愛保護體系的專業(yè)色彩,借助專業(yè)力量推動多元主體的積極作為,,提升關愛與保護的水平與質量,。

暖心故事

只要一有空,就會和女兒視頻

來自南平的康先生大學畢業(yè)后便留在廈門工作,,因孩子年紀太小,,在廈沒人照顧,便將3歲女兒留在老家由妻子照顧,?!爸灰锌眨揖蜁蜷_微信和女兒視頻,,還將手機屏幕設為女兒的照片,,看到照片就像看到她本人一樣?!?/p>

康先生說,,從廈門坐動車到南平約3個小時,南龍鐵路開通后僅需2.5小時,,交通越來越便捷,,回家越來越方便??迪壬硎?,希望通過自己的努力,爭取明年將女兒接到廈門讀幼兒園,。

看到孩子的臉,,心就柔軟下來

今年27歲的阿文來自漳州龍海,來廈門十多年,,立了業(yè)也成了家,,現在與人合伙經營一家理發(fā)店,有兩個兒子,。創(chuàng)業(yè)階段工作繁忙,,他每天從早上10點忙到晚上11點,小兒子出生不久后,他和妻子實在照顧不過來兩個孩子,,在大兒子剛一周歲時,,就把他送回龍海老家,由孩子奶奶照顧,。

由于孩子還小,,阿文和妻子一兩周回一次龍海。周末正是理發(fā)店最繁忙的時候,,阿文只能趁著周一休息回家,,大早上起來趕班車,到家陪陪小孩,,幾個小時后又得動身返廈,。

雖然離得不算遠,但年幼的孩子還是時時牽掛著阿文的心,,他兩三天就和家里通一次視頻電話,。雖然孩子只會說一些簡單的話語,但看著孩子的臉,,他的心就柔軟了下來,。阿文說,他現在也在為廈門戶口努力,,爭取這兩年把孩子接來,,一家人團聚。

每次相聚,,都會為孩子做早飯

每年寒暑假,,趙先生都翹首以盼,因為遠在安徽合肥的女兒詩染(化名)會在這期間來廈門與他團聚,。趙先生畢業(yè)于集美大學,,畢業(yè)后選擇留在廈門創(chuàng)業(yè),因為工作忙沒時間照看女兒,,便將她留在老家讀書,。

詩染今年7歲,讀小學一年級,,趙先生與詩染平時日也只能通過電話,、視頻交流?!盎旧厦刻於紩曨l,,關心她的生活和學習情況,如果時間允許,,每隔2至3個月,我會抽時間回老家看她,?!碧岬脚畠?,趙先生欣慰中帶著些許為難。

“到了寒暑假,,我會帶孩子來廈門到處玩玩,,好好陪陪孩子?!壁w先生告訴記者,,無論是他回家或是女兒來廈門,他都會早起為孩子做早飯,,帶孩子去動物園,、游樂場、博物館等地方,,珍惜美好而短暫的相聚時光,。

兩地相隔的無奈也能想辦法彌補

廈門網訊(記者張薇)“小時候,親情是一根長長的電話線,,我在這頭,,爸媽在那頭。長大后,,親情是一張薄薄的火車票,,我在這頭,孩子在那頭,?!币皇赘木幍脑姡V說著留守兒童與外出工作的父母之間,,兩地相隔無法相伴的無奈與心酸,。

采訪中,一句句思念在耳邊縈繞,,一幀幀定格的畫面在腦里盤旋,,沖擊著內心深處。即將升級為人母的我,,作為“廈漂一族”,,同樣面臨著“誰來幫忙照顧孩子”的難題。每次與采訪對象交談時,,都會想到自己,,設想在大城市工作,迫于生活不得不將孩子放在老家,,不能聽到孩子叫的第一聲“爸爸媽媽”,,不能見證孩子從牙牙學語到蹣跚學步,缺失的關愛或許今后將永遠無法彌補……這一切的一切想來都讓人心酸和遺憾。

誰不想依偎著父母的懷抱長大,?誰不愿做父母的貼心小棉襖,?可對于這些被稱作“留守兒童”的孩子來說,這簡單的幸福,,那么近又這么遠,。他們眼里的幸福,也許更多的是想要父母回家,,給予他們關愛和溫暖,,而對于父母來說,他們也想留孩子在身邊,,陪著他們慢慢長大,,見證他們成長的點點滴滴。

但是,,生活總不那么完美,,無法時時刻刻陪在孩子身邊,就多與孩子打打電話,,也抽時間回家看看,,這也是一種彌補,一種陪伴,。 |