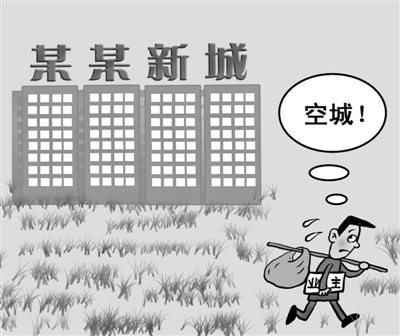

規(guī)劃34億人新城,,誰來?。?

| 2016-07-15 08:08:51??來源:北京青年報(bào) 責(zé)任編輯:孫勁貞 我來說兩句 |

“新華視點(diǎn)”記者近期在多地采訪發(fā)現(xiàn),在特大城市限制人口,、中小城鎮(zhèn)擴(kuò)容的情況下,,一些中小城鎮(zhèn)迫切希望加速發(fā)展,,紛紛提出2020年,、2030年人口倍增的目標(biāo)。國務(wù)院有關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示,,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,截至2016年5月,全國縣以上新城新區(qū)超過3500個(gè),,規(guī)劃人口達(dá)34億,。 中國目前的人口增長,已經(jīng)不可能再像過去那樣60年增兩倍,??v然能夠像過去那樣增長,,到2030年人口規(guī)模也達(dá)不到30億,那么,,地方又是如何提出這些規(guī)劃的呢,?有多少規(guī)劃已經(jīng)開始實(shí)施了呢? 目前,,從上到下都在全力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,,正在加大去產(chǎn)能力度。而且,,推進(jìn)的難度比較大,,困難也比較多。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象原因就在于,,前些年地方上項(xiàng)目的熱情過高,,投資的力度過大,造成了今天產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩,,也造成了社會(huì)供應(yīng)與社會(huì)需求之間的嚴(yán)重不協(xié)調(diào),,有效供給不足、無效或低效供給則過剩,,不得不對(duì)過剩產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)控,,對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革。 如果在城鎮(zhèn)化建設(shè)中,,特別是新城區(qū)建設(shè)中,,也像鋼鐵、水泥,、煤炭等行業(yè)一樣,,來個(gè)“大躍進(jìn)”,那么,,十多年以后,,是否也要來個(gè)城鎮(zhèn)化的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,再把城市“踩平”,,變成農(nóng)村呢,?否則,將會(huì)出現(xiàn)多少空城,、鬼城,。要知道,僅僅一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā),,就已經(jīng)在全國出現(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量的空城,、鬼城了,就讓去庫存成為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展難題了,。如果再建設(shè)3500個(gè)新城新區(qū),,那可就真的是空城遍地,、鬼城遍布了。 我們并不反對(duì)農(nóng)村人口需要轉(zhuǎn)移,,農(nóng)村勞動(dòng)力需要在新的就業(yè)機(jī)會(huì)的大背景下,,加快城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐,建設(shè)一定數(shù)量的新城鎮(zhèn),,這是符合中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的,,也是提高城鎮(zhèn)化率的必經(jīng)之路。但前提是,,必須充分尊重客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律,,堅(jiān)持量力而行、實(shí)事求是的原則,,嚴(yán)格按照中國城鄉(xiāng)人口的數(shù)量以及發(fā)展趨勢(shì),,制定科學(xué)、合理的發(fā)展規(guī)劃,,而不是各拉各的調(diào),、各彈各的琴,一窩蜂地都在建新城新區(qū),。如果這樣,,城鎮(zhèn)化建設(shè)將給中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來一場災(zāi)難。 在目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、特別是經(jīng)濟(jì)實(shí)力尚沒有達(dá)到可以隨心所欲搞建設(shè)的情況下,,任何一項(xiàng)城市規(guī)劃的制定,都必須充分考慮需要與可能,,考慮地區(qū)平衡,、全國布局合理,尤其不能脫離實(shí)際再搞大拆大建,。因?yàn)?,前一輪大拆大建留下的后遺癥,尤其是政府負(fù)債,,還不知消化到何時(shí),。如果再進(jìn)行如此大規(guī)模的新城新區(qū)建設(shè),政府不僅沒有能力建設(shè),,而且會(huì)造成新一輪社會(huì)資源的巨大浪費(fèi),。 事實(shí)上,按照目前的經(jīng)濟(jì)條件以及農(nóng)村居民對(duì)待城市生活的態(tài)度,,城鎮(zhèn)化建設(shè)也是不可能一蹴而就的,而應(yīng)當(dāng)穩(wěn)步推進(jìn),。別的不說,,農(nóng)民進(jìn)城后干什么,,就會(huì)成為今后城鎮(zhèn)化建設(shè)中需要面對(duì)的最大難題。畢竟,,按照多數(shù)農(nóng)民的技能水平和生活習(xí)慣,,是很難適應(yīng)城市生活的,也是無法很快成為城市居民的,。更何況,,新城新區(qū)的產(chǎn)業(yè)如何定位,是否能夠容納足夠的就業(yè),,也是一大難題,。 也正因?yàn)槿绱耍鎸?duì)各地掀起的新城新區(qū)建設(shè)風(fēng)潮,,決策必須高度重視與關(guān)注,,嚴(yán)格按照全國一盤棋的要求,對(duì)各地的新城新區(qū)規(guī)劃進(jìn)行約束與把關(guān),。凡是不具備條件或暫時(shí)不需要建設(shè)的一定要控制其建設(shè),。即便建設(shè),也要控制好建設(shè)規(guī)劃,、控制好投資總量,。特別是那些經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)、沒有條件吸引人員進(jìn)城,、產(chǎn)業(yè)提供能力不強(qiáng),、配套設(shè)施難以滿足的地方,更要嚴(yán)格把關(guān),、嚴(yán)加控制,。 |

相關(guān)閱讀:

- [ 07-15]3500個(gè)新城的規(guī)劃大坑是怎么來的

- [ 07-15]規(guī)劃能住34億人新城,怎么想的,?

- [ 05-06]文化傳承助推城市創(chuàng)新

- [ 11-25]高鐵新城何以“鬼城化”

- [ 11-24]別讓高鐵新城淪為空城

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可(互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù))證號(hào):1310572 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(閩)字第085號(hào)

網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證 (署)網(wǎng)出證(閩)字第018號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 閩B2-20100029 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)(閩)-經(jīng)營性-2015-0001

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有東南網(wǎng)采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書面授權(quán),,不得轉(zhuǎn)載,、摘編或以其他方式使用和傳播

職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00,、15:00-18:00) 舉報(bào)郵箱:[email protected] 福建省新聞道德委舉報(bào)電話:0591-87275327

9cce4619-9f40-4fb4-a3ab-d9a3981f29d5.jpg)

7087d6dd-4982-4483-af66-60218c79edd2.jpg)