《舌尖上的中國(guó)》何以感動(dòng)我們?

zs-bk.com?2012-05-18 08:27? 喬 蘇?來源:東南網(wǎng) 我來說兩句

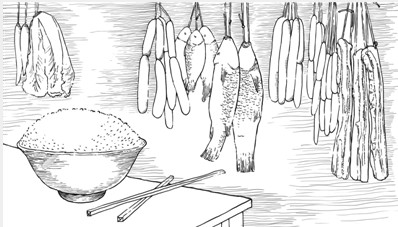

新京報(bào)插圖/師春雷 這兩天大家都在談?wù)撗胍曇惶椎募o(jì)錄片《舌尖上的中國(guó)》,,很少看電視的我晚上在家也等著看。全體網(wǎng)民為一套講美食的紀(jì)錄片而興奮,,這件事情在當(dāng)下的中國(guó)十分罕見,,值得深究。 《舌尖上的中國(guó)》已經(jīng)播了三集,,每一集都有一個(gè)主題,。第一集叫“自然的饋贈(zèng)”,講原材料,;第二集叫“主食的故事”,,顧名思義講的是主食;第三集叫“轉(zhuǎn)化的靈感”,,講的是豆腐,、奶制品這一類“偶然”的美妙發(fā)明。在一集50分鐘的紀(jì)錄片里,,導(dǎo)演和攝制組帶著觀眾探訪祖國(guó)各地美食,,了解各式各樣與美食有關(guān)的人和事,整個(gè)片子節(jié)奏緊湊,、制作精良,,十分好看。 吃對(duì)于中國(guó)人是一件重要的事,。我們從小被教育中國(guó)文化博大精深,,這一點(diǎn)首先體現(xiàn)在飲食上。在世界版圖上,,做飯好吃的民族為此總是十分自豪的,。在全球化的今天,美食輸出可能會(huì)被認(rèn)為是一個(gè)民族對(duì)世界的頭一樁貢獻(xiàn)。法國(guó)的奶酪和面包,、西班牙的火腿,、德國(guó)和比利時(shí)的啤酒、希臘的橄欖油,、東南亞的咖喱,、日本的壽司、韓國(guó)的泡菜,、墨西哥的卷餅,、阿根廷的牛排……這就是“吃貨”眼中的世界地圖。這張地圖是和諧的,、動(dòng)人的,、充滿幸福的。 中國(guó)的美食世界聞名,,但往往被人誤解,,因?yàn)樗^豐富、太過復(fù)雜,、甚至可以說太過微妙,。十年前,在大多數(shù)外國(guó)人那里,,宮保雞丁,、木樨肉、左宗棠雞這幾道菜可能就代表了中國(guó)菜(Chinese),,現(xiàn)在,,美國(guó)小鎮(zhèn)居民大概也知道川菜和湘菜的區(qū)別了——美食的輸出和一個(gè)國(guó)家國(guó)際關(guān)注度的上升,或許不無關(guān)系吧,。 看《舌尖上的中國(guó)》是一件情感投入很大的事,。有人說,吃大概是最能把所有中國(guó)人緊密聯(lián)系在一起的事,。在美國(guó)讀書時(shí),,發(fā)現(xiàn)幾乎所有留學(xué)生都練就了一手好廚藝,因?yàn)樵诿绹?guó)很難吃到正宗的中餐,。還記得有一次犯了魚香茄子饞,,專門托有車的美國(guó)朋友載我去遙遠(yuǎn)的中國(guó)超市買材料。朋友一開始很難理解為了一道菜天遙地遠(yuǎn)開車幾十公里的瘋狂之舉,,但做完飯后(以我初級(jí)的廚藝),,他就不再疑惑了。出國(guó)的時(shí)候是籠統(tǒng)地想中餐,,想水煮魚,、想火鍋,、想刀削面、想廣式點(diǎn)心,,回到北京,,就想爸爸做的山芋粉圓子燉肉。美食事關(guān)童年記憶和身份認(rèn)同,,是最有效的族群凝合劑,。身為中國(guó)人,,再怎樣的“世界主義”,,他還是會(huì)有一顆中國(guó)胃——一顆見過世面的、被慣壞了的,、挑剔的中國(guó)胃,。《舌尖上的中國(guó)》的聰明和討巧之處就在,,給中國(guó)人看,,是建設(shè)和諧社會(huì),促進(jìn)民族和地域包容融合,;給外國(guó)人看,,是軟實(shí)力建設(shè)。 美食知識(shí)普及之外,,《舌尖上的中國(guó)》拍得還很有感情,,因?yàn)樗株P(guān)注人,關(guān)注自然,。它的敘述是這樣開始的:“卓瑪和媽媽正在尋找一種精靈般的食物……”它以節(jié)制而溫情的語調(diào),,講述了許多和食物有關(guān)的人和故事,講述了許許多多的人為了尋找食材而付出的艱辛,,為了制作美食而付出的勞動(dòng),。它還講述了那些“靠山吃山,靠水吃水”的人向自然索取時(shí)的智慧,,因此也更懂得敬畏自然,。這種種“正面”的精神和故事,是不是在向當(dāng)今中國(guó)食品工業(yè)的亂象溫和地提出批評(píng),? □喬蘇(北京 媒體人) |

- 責(zé)任編輯:林雯晶

- 打印

- 收藏

- 發(fā)給好友

- 【字號(hào) 大 中 小】

- 心情版

- 請(qǐng)選擇您看到這篇新聞時(shí)的心情

- 查看心情排行>>

- [ 06-17]“美食之都”香港如何管住“公款吃喝”