當(dāng)文化遇到科技:故宮如何成為一種“生活方式”,?

| 2018-10-23 16:47:56??來源:中國新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:吳靜 吳靜 |

中新網(wǎng)客戶端北京10月19日電(記者上官云)“只有全方位融合,,才會把故宮這樣珍貴的文化資源保護(hù)好、傳播好,、傳承好?!?9日,,故宮博物院副院長馮乃恩在北京如是說。 10月18日,,以“文化對話:構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”為主題的太湖世界文化論壇第五屆年會在北京開幕,。在19日舉行的一場分論壇上,馮乃恩為聽眾們講述了近年來故宮在數(shù)字化,、現(xiàn)代科技手段運(yùn)用等方面的努力與成果,。

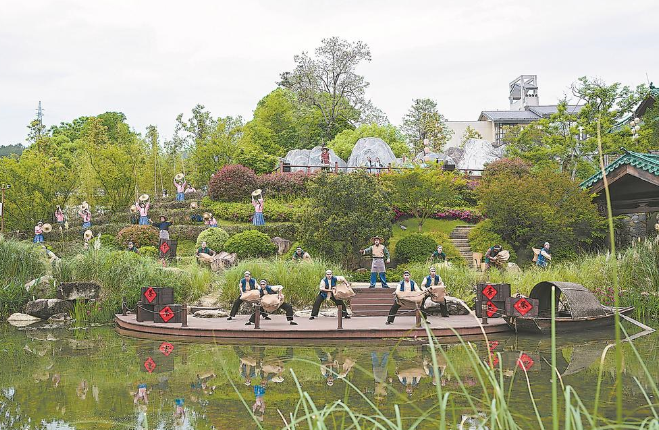

資料圖:圖為通過3D打印技術(shù)打造的故宮微縮模型。中新社記者 杜洋 攝 故宮文化是什么,? 對很多人來說,,故宮是一個熟悉的名字。在當(dāng)天的發(fā)言中,,馮乃恩首先大致數(shù)了數(shù)故宮的“家底”,。他說,紫禁城里的古建筑,,具有古樸的,、精致的等特點(diǎn),這才能讓大家來到故宮,,感受到中國傳統(tǒng)建筑中蘊(yùn)含的文化內(nèi)蘊(yùn),。 據(jù)故宮博物院官方網(wǎng)站介紹,故宮博物院收藏古代玉石器約三萬件,,主要源于清宮遺存,,其中不乏珍品,。 此外,故宮博物院還收藏著眾多織繡文物以及明清家具,。前段時間,,故宮家具館正式開放,精美展品一度引人驚嘆,。 “故宮文化的核心是一個‘和文化’,。”馮乃恩同時表示,,談起傳統(tǒng)文化,,大家可能覺得,既然是傳統(tǒng)的,,它一定是古老的,。其實(shí),無論是六百年前的明朝還是三百年前的清朝,,故宮的宮廷文化在每個時代,,都會引領(lǐng)它當(dāng)年的時尚。 文化與科技融合:科技助力文物修復(fù) 現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)修復(fù)技藝的結(jié)合,,也能讓傳統(tǒng)技藝更好發(fā)揮作用,。前些年,一部紀(jì)錄片《我在故宮修文物》風(fēng)靡一時,,它講述了故宮的一批文物修復(fù)師們,,如何以精湛的技藝修復(fù)文物的故事。

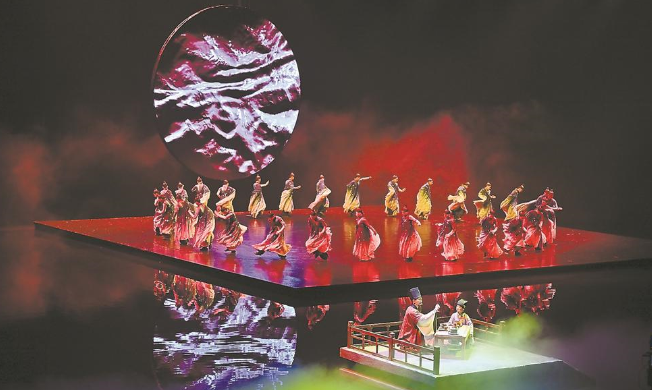

資料圖,,故宮文物醫(yī)院內(nèi)工作人員悉心工作,。 中新社記者楊可佳 攝 但馮乃恩說,科學(xué)手段的介入,,不僅能夠幫助更為準(zhǔn)確地解決諸如配方,、材料等量的配比問題,更能解決技術(shù)難點(diǎn)的突破,。而且通過長期積累建立起來的數(shù)據(jù)庫,,又能為數(shù)字技術(shù)手段包括人工智能參與到修復(fù)中提供諸多可能。 “故宮文物醫(yī)院中有大量科學(xué)儀器在工作,,庫房,、展廳、古建勘察現(xiàn)場,,也都有不同的數(shù)據(jù)采集儀器在工作,。”馮乃恩表示,所產(chǎn)生的海量精準(zhǔn)前期調(diào)研數(shù)據(jù),,與心口相傳的感官經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,,才能科學(xué)判定下一步具體修復(fù)方法,并有效監(jiān)測修復(fù)過程,、追蹤修復(fù)效果,。 讓故宮成為一種生活方式 同樣,有了數(shù)字技術(shù)和科技手段的加盟,,故宮可以變得很時尚,。今年7月25日,由音樂人張亞東與方文山打造,,易烊千璽演唱的《丹青千里》上線,它以故宮藏畫《千里江山圖》為靈感創(chuàng)作而成,,收獲大量好評,。

資料圖:“故宮社區(qū)”發(fā)布會在故宮文化資產(chǎn)數(shù)字化應(yīng)用研究所舉辦。 中新社記者 杜洋 攝 更早一點(diǎn),,故宮開發(fā)的系列APP中,,既有學(xué)術(shù)氣息濃厚的“韓熙載夜宴圖”,也有注重移動端和互聯(lián)網(wǎng)語言的“皇帝的一天”,。在“故宮社區(qū)”中,,用戶還能夠“建造”屬于自己的房子,體驗(yàn)一個“故宮式”的線上生活空間,。 博物館與社會的融合應(yīng)該是雙向的,,既為公眾提供文化產(chǎn)品,也要讓公眾參與其中,。馮乃恩表示,,融合更能通過出版、展覽,、集群化的數(shù)字產(chǎn)品,、文創(chuàng)產(chǎn)品等,讓故宮成為一種生活方式,。 “這種獨(dú)特生活方式,,就是讓博物館成為為百姓生活的一部分:不是被動接受教育,而是生活中缺不了傳統(tǒng)文化的滋養(yǎng),,將文化享受生活化,。讓故宮承載著傳統(tǒng)文化的精粹,春風(fēng)化雨,,潛移默化到每一個人,。”馮乃恩解釋道。(完) ? ? |

相關(guān)閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號 大 中 小】 |

0c3f6164-3831-4e02-9d16-8dc11f4d5d14.jpg)