|

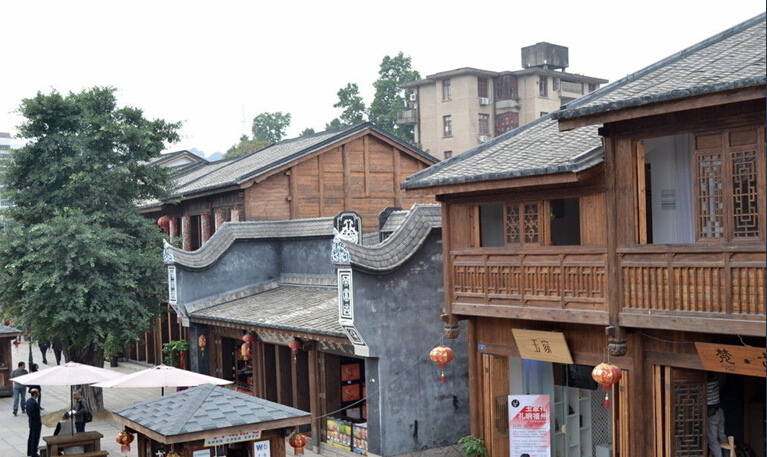

三坊七巷是福州市南后街兩旁從北到南依次排列的十條坊巷的簡(jiǎn)稱,。向西三片稱“坊”,,向東七條稱“巷”,自北向南依次為:“三坊”衣錦坊,、文儒坊,、光祿坊,“七巷”楊橋巷,、郎官巷,、安民巷、黃巷,、塔巷,、宮巷、吉庇巷,。此街區(qū)是中國(guó)十大歷史文化名街之一,,“三坊七巷-朱紫坊建筑群”為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。三坊七巷地處福州市中心,,總占地面積38.35公頃,,基本保留了唐宋的坊巷格局,保存較好的明清古建筑計(jì)159座,,其中包括全國(guó)重點(diǎn)保護(hù)單位9處,,省級(jí)文物保護(hù)單位8處,被譽(yù)為“明清建筑博物館”,、“城市里坊制度的活化石”,。 三坊七巷是福建省福州市歷史名城的重要標(biāo)志之一,至今還保存相當(dāng)一部分自唐宋以來(lái)形成的坊巷,。三坊七巷街區(qū)是中國(guó)十大歷史文化名街之一,,約有40公頃。 福州自漢始,,先后建成了冶城,、子城等六次城垣,城市由北向南擴(kuò)展,,整個(gè)布局,,以屏山為屏障,于山,、烏山相對(duì)峙,,以南街(八一七路)為中軸,,兩側(cè)成坊成巷,講究對(duì)稱,,逐步形成三坊七巷一條街(“街”指南后街),。 “三坊七巷”形成于唐王審知羅城,羅城南面以安泰河為界,,政治中心與貴族居城北,,平民居住區(qū)及商業(yè)區(qū)居城南,同時(shí)強(qiáng)調(diào)中軸對(duì)稱,,城南中軸兩邊,分段圍墻,,這些居民成為坊,、巷之始,也就是形成了今日的三坊七巷,。 在這個(gè)街區(qū)內(nèi),,坊巷縱橫,石板鋪地,;白墻瓦屋,,曲線山墻、布局嚴(yán)謹(jǐn),,匠藝奇巧,;不少還綴以亭、臺(tái),、樓,、閣、花草,、假山,,融人文、自然景觀于一體正房,、后房窗以雙層通長(zhǎng)排窗為多,,底層為固定式,上層為撐開(kāi)式或雙開(kāi)式,。正房的主門朝大廳敞廊,,多為4開(kāi)式,門上雕有豐富的圖案花飾,,以增添大廳的氣派,。“誰(shuí)知五柳孤松客,,卻住三坊七巷間”,,三坊七巷人杰地靈,,出將入相的所在,歷代眾多著名的政治家,、軍事家,、文學(xué)家、詩(shī)人從這里走向輝煌,,有的坊名,、巷名就可看出當(dāng)年的風(fēng)姿和榮耀。福州市三坊七巷,,作為中國(guó)在都市中心保留的規(guī)模最大,、最完整的明清古建筑街區(qū),在首屆“中國(guó)十大歷史文化名街區(qū)評(píng)選”中,,以高票獲選“中國(guó)十大歷史文化名街區(qū)”,。 |

直通屏山|福建|時(shí)評(píng)|大學(xué)城|臺(tái)海|娛樂(lè)|體育|國(guó)內(nèi)|國(guó)際|專題|網(wǎng)事|福州|廈門|莆田|泉州|漳州|龍巖|寧德|南平|三明

| 您所在的位置: 東南網(wǎng) > 2014東南網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)行公益活動(dòng)> 走進(jìn)福州> 正文 |