|

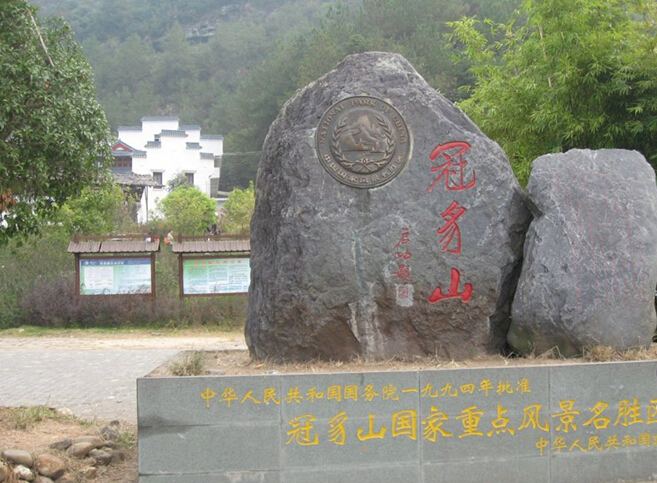

??? 冠豸山因明代名儒黃公甫,在滴珠巖上題刻字徑數(shù)尺,、矢勁鐵強(qiáng)的“冠豸”二字而聞名于世,。“豸”為古時(shí)靈獸,,似羊而獨(dú)角,,能辨曲直,遇惡人則以角觸之,,是平民百姓驅(qū)害辟邪的吉祥瑞物,,是執(zhí)法者標(biāo)榜與警示的“圖騰”,是統(tǒng)治者自警的座右銘,。舊時(shí)執(zhí)法官之帽稱“獬豸冠”,,表現(xiàn)了人們對(duì)執(zhí)法無私、公正廉明的期盼,。豸的聰靈,、剛強(qiáng)、公正,、誠(chéng)信讓人們頂禮膜拜,。冠豸山因此被稱為“正義山”,。 冠豸山開發(fā)始于宋元佑年間,,在石門湖筑亭建閣,植以松竹,,成為吟詩(shī)斗酒之地,。山中風(fēng)景秀麗,獨(dú)樹一幟,。歷代留下許多摩崖石刻和樓臺(tái)亭閣及書院等人文景觀,。今尚存半云亭、松風(fēng)亭,、東山書院,、修竹書院,、靈芝庵等以及摩崖石刻40余處。最為珍貴的有林則徐登臨冠豸山時(shí)手書的橫匾“江左風(fēng)流”,,現(xiàn)存于東山草堂內(nèi),;還有乾隆年間的名士紀(jì)曉嵐,任福建提督學(xué)院時(shí)題寫的“追步東山”真跡,。 特別值得一提的是,,如果從正面登山的話,登上百余米緩坡后,,可以看到有一株枝干虬勁的百年老松挺立崗山,,那就是冠豸山上最著名的一株迎客松。其實(shí)冠豸山在古代蒼松遍布,,但受清末戰(zhàn)亂,、“大躍進(jìn)”毀林煉鋼及“文革”時(shí)期亂伐林木的摧殘,冠豸山幾乎成為禿山,,僅剩這顆老松因?yàn)殚L(zhǎng)在峭壁之上砍不到而得以幸存,。它虬勁的枝干和挺撥的姿態(tài)給人以愉悅的美感。在迎客松南面數(shù)米有一座六柱涼亭,,游人可在那里靜賞迎客松的風(fēng)姿,。

|

直通屏山|福建|時(shí)評(píng)|大學(xué)城|臺(tái)海|娛樂|體育|國(guó)內(nèi)|國(guó)際|專題|網(wǎng)事|福州|廈門|莆田|泉州|漳州|龍巖|寧德|南平|三明

| 您所在的位置: 東南網(wǎng) > 2014東南網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)行公益活動(dòng)> 走進(jìn)龍巖> 正文 |