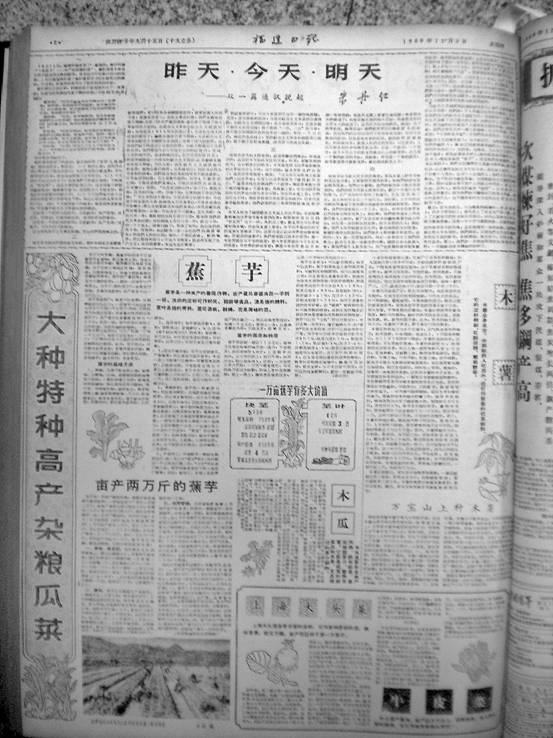

《昨天·今天·明天》刊于1960年11月3日福建日?qǐng)?bào)第二版

上世紀(jì)60年代初,,福建日?qǐng)?bào)開辟了有史以來第一個(gè)時(shí)評(píng)欄目──朱丹紅評(píng)論,。由于內(nèi)容切中時(shí)弊,文字較為生動(dòng)活潑,因此評(píng)論出臺(tái)后,,受到廣大讀者普遍的歡迎,,而人民日?qǐng)?bào)連續(xù)兩次轉(zhuǎn)載朱丹紅評(píng)論,,更使我們受到很大的鼓舞,。兩次轉(zhuǎn)載,一次是1960年11月10日轉(zhuǎn)載《昨天·今天·明天》一文,;一次是1961年12月7日轉(zhuǎn)載《革命的樂天派》,。轉(zhuǎn)載的間隔時(shí)間都不出一個(gè)星期,這在當(dāng)時(shí)的交通條件下算是很快的了,。文章的編排也很用心,,前一篇全文3000字,加框發(fā)在二版的頂通欄,,標(biāo)題字用的是隸書,,字體纖細(xì)典雅。后者經(jīng)刪節(jié),,仍有2600字,,全文加框分兩欄站在右下,“革命的樂天派”六個(gè)字,,用的是灑脫的毛筆字,,十分醒目,。從這些編排的細(xì)節(jié)上,我們可以看到編者對(duì)它們的厚愛,。

人民日?qǐng)?bào)為什么轉(zhuǎn)載這兩篇評(píng)論

人民日?qǐng)?bào)是中共中央機(jī)關(guān)報(bào),,是全國新聞界的最高殿堂,因此,,人們都把文章能上人民日?qǐng)?bào)看作是一件很榮耀的事情,。不過,發(fā)表的機(jī)會(huì)很少,,而轉(zhuǎn)載的機(jī)會(huì)就更加難得,。一張省報(bào),在一年的時(shí)間內(nèi),,有兩篇個(gè)人署名的評(píng)論為人民日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)載,,這種情況是不多見的。那么,,人民日?qǐng)?bào)為什么要轉(zhuǎn)載這兩篇評(píng)論,,轉(zhuǎn)載這兩篇評(píng)論是什么人提出的,編輯部對(duì)這兩篇評(píng)論有些什么評(píng)價(jià),,這些“內(nèi)幕”我們都不知道,。其實(shí),當(dāng)時(shí)要通過熟人的關(guān)系,,把情況弄清楚并不難,,但我們沒有這樣做,這就給以后的研究工作留下了麻煩,。

人民日?qǐng)?bào)為什么要轉(zhuǎn)載這兩篇評(píng)論呢,?在查閱了當(dāng)年的一些資料之后,,我得出這樣幾點(diǎn)看法:一是從全國的大氣候來說,,在“大躍進(jìn)”招致挫折之后,全國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)調(diào)整時(shí)期,,在宣傳上強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持實(shí)事求是,,發(fā)揚(yáng)民主作風(fēng)。為了動(dòng)員廣大干部和群眾大辦農(nóng)業(yè),、大辦糧食,,團(tuán)結(jié)一致,克服困難,,全國上下都十分重視發(fā)揚(yáng)自力更生,、艱苦奮斗精神。在那段時(shí)間,,“艱苦奮斗”四個(gè)字是報(bào)紙使用頻率最高的詞匯之一,。凡是做過報(bào)紙工作的人都知道,,一個(gè)重大問題的宣傳,在經(jīng)過一段時(shí)間之后,,往往會(huì)出現(xiàn)許多重復(fù)類似,、了無新意的情況。當(dāng)時(shí)艱苦奮斗的宣傳也遇到這個(gè)問題,。怎樣深入一步,,大家都感到辦法不多。

二是那個(gè)時(shí)期,,從毛主席到具體分管報(bào)紙工作的胡喬木同志,,都很重視人民日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)載報(bào)刊文章的問題,經(jīng)常向人民日?qǐng)?bào)提出具體要求,。至于評(píng)論方面選載的標(biāo)準(zhǔn),、意向,胡喬木的談話也許可以作為依據(jù),。比如他強(qiáng)調(diào)文章要講究邏輯,,“凡是重要問題的社論必須充分展開邏輯”。同時(shí)文章必須生動(dòng),。他說:“文章最大的弱點(diǎn)是平鋪直敘,。這樣的文章不生動(dòng),沒有吸引力,。文章雖然是邏輯思維,,也應(yīng)該生動(dòng)?!泵飨捕啻蜗蛐侣剢挝煌扑]“切實(shí)生動(dòng)”的文章,。

三是朱丹紅寫的兩篇評(píng)論,可以說基本上符合上面兩條要求,。從內(nèi)容來說,,都是以艱苦奮斗、大辦農(nóng)業(yè)為主題,,并且深入開掘,,寫出了新意,這在當(dāng)時(shí)是難得的,;從形式上來看,,堅(jiān)持形象思維與邏輯思維相結(jié)合,邏輯清晰,,說理透徹,,內(nèi)容貼近生活,文字比較生動(dòng),。

以上幾點(diǎn),,雖然是根據(jù)推測(cè)得來的,,但我以為還是站得住的。

|

|

|