減少留守兒童,,不能停留在文件

| 2016-02-16 08:11:08??來(lái)源:北京青年報(bào) 責(zé)任編輯:孫勁貞 我來(lái)說(shuō)兩句 |

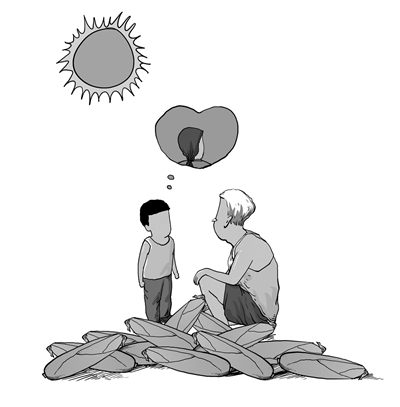

留守兒童這個(gè)未成年人中的特殊群體,,理應(yīng)獲得更多關(guān)愛(ài)。國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作的意見(jiàn)》,,《意見(jiàn)》要求,到2020年,,未成年人保護(hù)法律法規(guī)和制度體系更加健全,,全社會(huì)關(guān)愛(ài)保護(hù)兒童的意識(shí)普遍增強(qiáng),兒童成長(zhǎng)環(huán)境更為改善,、安全更有保障,兒童留守現(xiàn)象明顯減少,。 還需激活更多公民權(quán) 畢舸 減少留守兒童,,不僅在于鄉(xiāng)村。其實(shí),,留守是一個(gè)“動(dòng)詞”,。除了留守在鄉(xiāng)村的兒童外,雖然有不少打工者子女隨父母來(lái)到城市,,但父母忙于生計(jì),,無(wú)暇照顧,這些孩子的生存狀態(tài)依然是典型的“留守”,,只不過(guò)場(chǎng)景從遠(yuǎn)隔千里的家鄉(xiāng)置換到了空無(wú)一人的出租屋,。 也因此,留守所代表的是孩子們所遭遇的權(quán)利困境,。他們無(wú)從享受到其他同齡人的家庭照顧,,同時(shí)承受著教育、醫(yī)療等公共服務(wù)的貧瘠無(wú)力,。在鄉(xiāng)村中是如此,,來(lái)到大城市同樣如此。 減少留守兒童還需激活更多公民權(quán),。就孩子而言,,他們的權(quán)利其實(shí)與父母捆綁在一起。打工群體普遍面臨戶籍二元制帶來(lái)的制度歧視,,近年來(lái)的戶籍改革雖有寸進(jìn),,卻始終無(wú)法突破一線大城市的圍城瓶頸,而大城市往往集中著數(shù)量最多的外來(lái)打工者,。 一紙戶口所隔開(kāi)的,,是外來(lái)打工者和戶籍人口子女在教育、醫(yī)療等公共資源的平等分享,。公辦學(xué)位的緊張,,以及對(duì)戶籍子女的優(yōu)先傾斜,,戶籍與非戶籍人口在醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的明顯差距,都造成收入本身就不高的外來(lái)打工者家庭負(fù)擔(dān),,在子女成長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)和人文環(huán)境營(yíng)造上力不從心,。 留守兒童指向的是更深層次的代際不公。缺乏足夠溫暖的成長(zhǎng)呵護(hù),,與父母長(zhǎng)時(shí)間的情感交流斷層,,無(wú)論是留在家鄉(xiāng)的空曠孤寂,還是城市孤島所帶來(lái)的身心閉塞,,以及啟蒙期良好教育的無(wú)法同步,,疾病困厄時(shí)所無(wú)法獲得的足夠救濟(jì),都讓留守兒童不分城鄉(xiāng)呈現(xiàn)出共有的傷痛癥狀,。 《意見(jiàn)》中提到,,政府、家庭,、學(xué)校和社會(huì)各界要共建對(duì)留守兒童的關(guān)愛(ài)機(jī)制,。這當(dāng)中,首當(dāng)其沖就是各地政府,,作為人口凈流入地區(qū)的城市管理者,,如何有效調(diào)配各方資源,應(yīng)對(duì)日益增加的城市留守兒童群體,,而勞動(dòng)力輸出地區(qū)的縣,、鄉(xiāng)、村,,又該怎樣為外出打工者的子女提供日常保障,,以及必要時(shí)是否能建立更為系統(tǒng)化的中央、省市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)統(tǒng)籌,,在財(cái)政投入,、政策扶持、政府資源與民間慈善之間的協(xié)調(diào)組織等方方面面,,盡快形成具有可行性的執(zhí)行方案,。 而更為關(guān)鍵的是,激活公民權(quán)所指向的公民權(quán)改革還要加速,。這包括以居住證為主導(dǎo)的戶籍改革增添更多權(quán)利干貨,,尤其是一線大城市對(duì)于外來(lái)打工者的權(quán)利保障更充分,從幼兒園,、小學(xué)公辦學(xué)位更多份額分配給孩子,,異地中考、高考舉措的落地,,再到對(duì)外來(lái)打工者子女的醫(yī)療保險(xiǎn),、報(bào)銷(xiāo)各個(gè)環(huán)節(jié)的完善,,都有助于孩子們盡快融入城市。 同時(shí),,實(shí)現(xiàn)城市社工,、義工服務(wù)與社區(qū)管理的有效對(duì)接,為外來(lái)打工家庭建立“大數(shù)據(jù)”檔案,,尤其是隨遷子女的相關(guān)情況記錄,,以便于提供更日常化的各項(xiàng)服務(wù),;把以往碎片化,、原子化的外來(lái)打工家庭,組建成一個(gè)個(gè)相對(duì)閉環(huán)的自助與共助微系統(tǒng),。 在鄉(xiāng)村,,則要依靠地方政府對(duì)外出打工家庭進(jìn)行更廣泛和細(xì)化的人員登記,為孩子建立“成長(zhǎng)照料檔案”,。同時(shí),也要考量如何依靠鄉(xiāng)村千百年傳承的宗族,、同鄉(xiāng)照應(yīng)習(xí)俗,,通過(guò)恢復(fù)鄉(xiāng)村親情、血緣紐帶關(guān)系,,實(shí)現(xiàn)村組內(nèi)部的互助生態(tài),。這就是公民社會(huì)的鄉(xiāng)村自治,從而讓孩子們獲得和土地一樣廣闊的成長(zhǎng)空間,。 留守兒童的際遇有著深刻的歷史背景,,也必然要從時(shí)代變革中尋求突圍動(dòng)力。中央已經(jīng)明確提出對(duì)于留守兒童減少的改革時(shí)間表,,現(xiàn)在最需要來(lái)自于執(zhí)行層面的全面跟進(jìn),,讓我們的下一代真正擺脫“父母不在、過(guò)早凋謝”的悲情宿命,。 |

相關(guān)閱讀:

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

- 持續(xù)深化拓展"三爭(zhēng)"行動(dòng)

- AI看福建

- 傳承長(zhǎng)征精神

- 福岸

- 提振消費(fèi)信心

- 葉問(wèn)

- 福州南站 想說(shuō)愛(ài)你不容易

- 山海人家

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可(互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù))證號(hào):1310572 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(閩)字第085號(hào)

網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證 (署)網(wǎng)出證(閩)字第018號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 閩B2-20100029 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)(閩)-經(jīng)營(yíng)性-2015-0001

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有東南網(wǎng)采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書(shū)面授權(quán),,不得轉(zhuǎn)載,、摘編或以其他方式使用和傳播

職業(yè)道德監(jiān)督,、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報(bào)郵箱:[email protected] 福建省新聞道德委舉報(bào)電話:0591-87275327

70dc331d-2eb0-49cc-ac74-d15e0d84f82a.jpg)

e642a49f-2f25-4e6b-8281-67d59d112454.jpg)

1b7be93f-c8d5-4643-8154-aacf8abbceef.jpg)

37dfe6d8-a6b2-4b65-b4a7-b968b18c8ae1.jpg)

8a673cd0-1ee3-48df-bad7-b96c410d1079.jpg)

c483d752-2cb7-42d0-866f-c86b155dc1d6.jpg)