在反映中國古代生態(tài)保護意識的種種文化遺存中,如果剝?nèi)ド衩刂髁x的外殼,,可以發(fā)現(xiàn)其科學(xué)思想的內(nèi)核,。《孟子·告子上》說,,齊國都城臨淄附近的牛山曾經(jīng)草木茂美,,但因為位于都市的近郊,人們隨意砍伐,,還能夠茂美嗎,?當?shù)玫接曷兜臐櫇桑謺L新芽嫩枝,,然而在這里放牧牛羊,,就又變得光禿禿的了。所以說,,得到滋養(yǎng),,萬物都會生長;失去滋養(yǎng),,萬物都會消亡,。孟子富有哲理的名言:“茍得其養(yǎng),無物不長,;茍失其養(yǎng),,無物不消”,,包含著生態(tài)平衡的思想,。古人認為山林可以保持水土、調(diào)節(jié)氣候,。如果斬伐林木沒有“時禁”的話,,是會導(dǎo)致水旱之災(zāi)的??梢姽湃撕茉缇鸵呀?jīng)發(fā)現(xiàn)山林植被有涵養(yǎng)水分,,提高空氣濕度,增加降水的作用,。古代護林的禮俗制度還包括定時采伐,,以保護山林的再生能力;禁止野焚,,以保護山林以及鳥獸昆蟲,;禁止砍伐幼樹,以保護山林的天然更新,。

成書于東漢的早期道教經(jīng)典《太平經(jīng)》提出了“自糞”的概念,,應(yīng)與人工施肥不同,是指動植物死亡之后重新返回土壤,,為新的生命提供養(yǎng)分,。這樣的認識,,類似今天循環(huán)經(jīng)濟的思想。中國古代的勞動者還創(chuàng)造了充分利用生態(tài)條件的經(jīng)營形式,?!掇r(nóng)政全書》記載,人們在塘岸上設(shè)置羊圈,,每天掃羊糞于塘中,,以為草魚的飼料。而草魚的排泄物又可以飼養(yǎng)鰱魚,?!稄V東新語》、《湖雅》等著作也記述了水塘上中下層魚混養(yǎng)的方式,,有的學(xué)者指出這是對水體的一種立體開發(fā),,對自然資源的一種綜合利用。李約瑟在《中國科學(xué)技術(shù)史》中肯定了中國文化淵源中“自然主義學(xué)派”的作用,。他還注意到古代中國人非常強調(diào)自然界的統(tǒng)一性以及個人與自然合一的特點,。總之,,我們在總結(jié)中國文化對于世界文化寶庫的貢獻時,,不應(yīng)當遺忘有關(guān)生態(tài)保護的思想和禮俗構(gòu)成,因為這些文化遺產(chǎn)的存在,,不僅標志著我們民族的歷史成就,,而且對于增強今天人們的生態(tài)保護意識,也具有十分重要的歷史啟示與借鑒價值,。

相關(guān)鏈接:

1.王子今:《秦漢時期氣候變遷的歷史學(xué)考察》,,《歷史研究》1995年第2期。

2.王子今:《秦漢虎患考》,,《華學(xué)》第1期(中山大學(xué)出版社1995年8月),。

3.《竺可楨文集》,科學(xué)出版社1979年3月版,。

4.文煥然,、文榕生:《中國歷史時期冬半年氣候冷暖變遷》,科學(xué)出版社1996年5月版,。

5.文煥然等:《中國歷史時期植物與動物研究》,,重慶出版社1995年版。

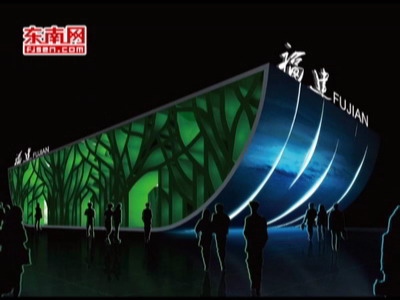

- 2009-11-24福建擬立法促進生態(tài)文明建設(shè) 生態(tài)保護不作為處分官員

- 2009-10-05泉州將設(shè)專項保護資金推進閩南文化生態(tài)保護

- 2009-08-23中國首推西藏探索草原生態(tài)保護機制

- 2009-08-22西藏在中國率先啟動草原生態(tài)保護獎勵

- 2009-06-02對神農(nóng)架的生態(tài)保護要加以“保護”

- 2009-05-23閩南文化生態(tài)保護 下月在廈開探討會

- 2009-03-10泉州市首次發(fā)現(xiàn)古代生態(tài)保護告示牌

|

|