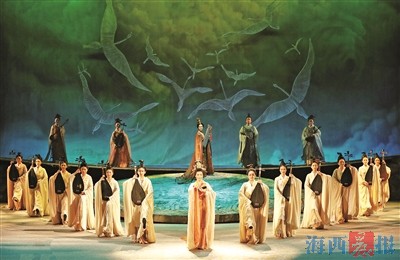

南音《文姬歸漢》劇照,。廈門市南樂(lè)團(tuán)供圖 近日,,廈門市南樂(lè)團(tuán)出品、演出的南音《文姬歸漢》入選第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié),,并在上海宛平劇院連演兩場(chǎng),展現(xiàn)了中國(guó)氣派的新“國(guó)潮”,。這也是廈門舞臺(tái)藝術(shù)作品首次入選中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)。 南音《文姬歸漢》取材自中國(guó)歷史故事和《悲憤詩(shī)》《胡笳十八拍》等文學(xué)名篇,,以女詩(shī)人蔡文姬的生命苦旅和對(duì)華夏文化的堅(jiān)守,彰顯了中華傳統(tǒng)文化的深層價(jià)值和穿越時(shí)空的精神力量,。 南音是中國(guó)音樂(lè)的“活化石”,,“她”非常古典,被認(rèn)為是陽(yáng)春白雪,。然而,,“她”不僅沒(méi)有被歷史的車輪碾作塵泥,反而植根在民間土壤中生生不息,。本期,我們?yōu)槟v述南音在廈門的發(fā)展故事,。 名家輩出,,讓南音在鷺島持續(xù)唱響 清中期以來(lái),,隨著廈門港貿(mào)易的發(fā)展,廈門也成為南音的發(fā)展和傳播中心,,涌現(xiàn)出許多杰出的南音名師,,包括林祥玉,、林霽秋,、紀(jì)經(jīng)畝等,。 林祥玉于清咸豐四年(1854年)生于廈門,,大半生都在從事南音教學(xué),。他于花甲之年編印的《南音指譜》,為近代南音的傳承立下不朽功業(yè),。 林霽秋出生于1869年,,世居廈門。他從33歲起專心研究泉南古曲,,后來(lái)編撰了《泉南指譜重編》這一鴻篇巨制,,填補(bǔ)了近代中國(guó)南樂(lè)史上的空白。 紀(jì)經(jīng)畝被譽(yù)為“一代南音宗師”,。他于1900年生于廈門同安,,當(dāng)過(guò)挑工、船工,,跑過(guò)單幫,。他熱愛(ài)南音,四處拜師學(xué)藝,,磨煉出了精湛的技藝,。他還在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新,寫出了《北國(guó)風(fēng)光》《迎龍小唱》《蝶戀花·答李淑一》等500多首新曲,,得到了同行和專家的好評(píng),。 近代以來(lái),廈門南音界還涌現(xiàn)出了陳萬(wàn)舍,、陳美賢,、黃韻山、白侃等藝術(shù)家,。他們通過(guò)不斷繼承傳統(tǒng),積極創(chuàng)新,,讓南音在廈門很好地傳承發(fā)展,。 近年來(lái),得益于廈門市大力發(fā)展和保護(hù)閩南非遺文化,,南音領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的傳承人,。其中,國(guó)家級(jí)非遺代表性傳承人有吳世安,、王秀怡,,省級(jí)非遺代表性傳承人有胡明炮(已故),、謝國(guó)義、王小珠,、王安娜,、卓圣翔(臺(tái)胞)、林素梅(臺(tái)胞),、羅純禎(臺(tái)胞),,市級(jí)非遺代表性傳承人有陳美瑜、洪金龍等,。 如今,,一批90后、95后年輕人開(kāi)始在南音舞臺(tái)上嶄露頭角,,成為廈門市南音的新生力量,。 社團(tuán)涌現(xiàn),廈門南音逐漸盛行 南音是廈門兩個(gè)世界級(jí)非遺之一,,起源可追溯至唐,。廈門市臺(tái)灣藝術(shù)研究院院長(zhǎng)曾學(xué)文在《廈門南樂(lè)的興起與發(fā)展》中提到,明末清初,,南樂(lè)傳入廈門,,并逐漸盛行。據(jù)考證,,廈門最早的南樂(lè)社團(tuán)組織是清道光中葉(1821年-1850年)的“金華閣”,。之后,“安同閣”“集元堂”“錦華閣”等曲館相繼成立,。 現(xiàn)存的“錦華閣”位于思明北路的曾姑娘巷,,面積不大,是一個(gè)古色古香的雅閣,。據(jù)“錦華閣”南樂(lè)社副主任王小珠介紹,,該社成立于1866年。 成立于1954年的廈門金風(fēng)南音社(現(xiàn)廈門市南樂(lè)團(tuán)),,是廈門市第一個(gè)由政府撥款和管理的專業(yè)藝術(shù)演出團(tuán)體,,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的藝術(shù)名家。 目前,,廈門注冊(cè)登記的業(yè)余南音社團(tuán)有二三十個(gè),。社團(tuán)成員活躍在基層,積極傳播南樂(lè),、普及南音,。每當(dāng)明月高懸,在鷺江邊,、在民宅院落里,、在樹(shù)蔭下,,便會(huì)傳出悠悠南音。 傳唱不息,,成為海內(nèi)外的情感紐帶 20世紀(jì)80年代以來(lái),,廈門以南音為載體,在與海內(nèi)外交流中取得了突出成績(jī),。例如,,舉辦“廈門南音大會(huì)唱”“中秋南音同樂(lè)會(huì)”等,吸引了海內(nèi)外一批弦友共聚一堂,,弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,。 廈門市南樂(lè)團(tuán)自成立以來(lái),就成為文化交流的使者,,與中國(guó)臺(tái)灣,、香港,以及印尼,、菲律賓,、新加坡等地的弦友交流技藝。廈門的一些社會(huì)團(tuán)體,,如同安“銀安堂”曾赴印尼參加世界南音聯(lián)誼會(huì)大會(huì)唱,,“錦華閣”南樂(lè)社也多次赴中國(guó)臺(tái)灣,以及新加坡,、菲律賓等地進(jìn)行南音交流,。 定居在廈門的南音福建省級(jí)非遺代表性傳承人林素梅,20多年來(lái)頻繁往返于海內(nèi)外參加南音交流活動(dòng),?!澳弦羿l(xiāng)音繚繞,在海外的華僑華人心中永難忘懷,?!彼f(shuō)。 目前,,臺(tái)灣地區(qū)的南音社團(tuán)有不少,,主要分布在臺(tái)北、高雄,、基隆,、臺(tái)南等地。菲律賓,、馬來(lái)西亞擁有一批南音社團(tuán),。印度尼西亞則成立了“印尼東方音樂(lè)基金會(huì)”,,多次率團(tuán)回福建參加國(guó)際南音大會(huì)唱,。新加坡也有多個(gè)比較活躍的南音社團(tuán),,如湘靈音樂(lè)社、傳統(tǒng)南音社,、城隍藝術(shù)學(xué)院南音樂(lè)團(tuán)等,,大家在輕彈慢唱中植入綿綿的中華情愫。 非遺名片 南音,,亦名南樂(lè),、南曲、南管,、弦管,、郎君樂(lè)等,主要流行于我國(guó)泉州,、廈門,、漳州和港澳臺(tái)地區(qū),以及東南亞閩南華僑華裔聚居地,。2006年,,由廈門市南樂(lè)團(tuán)和泉州市藝術(shù)館聯(lián)合申報(bào)的南音項(xiàng)目,被列入我國(guó)第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,。2009年,,南音被列入聯(lián)合國(guó)教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。 “創(chuàng)新舉措” 2022年,,廈門城市職業(yè)學(xué)院與廈門市南樂(lè)團(tuán)合作,,設(shè)立“南音傳承與保護(hù)虛擬現(xiàn)實(shí)”項(xiàng)目,在虛擬現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中進(jìn)行南音表演,,為福建省傳統(tǒng)戲曲文化與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的首次結(jié)合,。項(xiàng)目對(duì)樂(lè)器、建筑模型進(jìn)行二次創(chuàng)作,,填補(bǔ)了南音虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的空白,。通過(guò)該項(xiàng)目,學(xué)生可以深入了解南音,,實(shí)現(xiàn)“人機(jī)”互動(dòng),。 (晨報(bào)記者 葉子申 廈門城市職業(yè)學(xué)院(廈門開(kāi)放大學(xué))陳心暉) |

相關(guān)閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

- 持續(xù)深化拓展"三爭(zhēng)"行動(dòng)

- AI看福建

- 傳承長(zhǎng)征精神

- 福岸

- 提振消費(fèi)信心

- 葉問(wèn)

- 福州南站 想說(shuō)愛(ài)你不容易

- 山海人家

- 新聞圖片

- 點(diǎn)擊排行

- 三天

- 一周

- 一月

|

|

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可(互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù))證號(hào):1310572 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(閩)字第085號(hào)

網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證 (署)網(wǎng)出證(閩)字第018號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 閩B2-20100029 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)(閩)-經(jīng)營(yíng)性-2015-0001

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有東南網(wǎng)采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書(shū)面授權(quán),,不得轉(zhuǎn)載,、摘編或以其他方式使用和傳播

職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00,、15:00-18:00) 舉報(bào)郵箱:[email protected] 福建省新聞道德委舉報(bào)電話:0591-87275327

70dc331d-2eb0-49cc-ac74-d15e0d84f82a.jpg)

e642a49f-2f25-4e6b-8281-67d59d112454.jpg)

1b7be93f-c8d5-4643-8154-aacf8abbceef.jpg)

37dfe6d8-a6b2-4b65-b4a7-b968b18c8ae1.jpg)

8a673cd0-1ee3-48df-bad7-b96c410d1079.jpg)

c483d752-2cb7-42d0-866f-c86b155dc1d6.jpg)