青海湖畔金銀灘,,平均海拔3200米,,最低氣溫零下30攝氏度,。

60多年前,一群人頂風踏雪,,從3頂帳篷起家,隱姓埋名干起驚天動地事,。多年后,,這里被譽為“中國原子城”。

1964年10月16日,,羅布泊平地起驚雷,,我國第一顆原子彈爆炸成功,讓中華民族挺起脊梁,。

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,。新華社發(fā)

在逆境中自強,,從絕境中突圍。新中國在“一窮二白”中開辟了偉大的“兩彈一星”事業(yè),,孕育出“熱愛祖國,、無私奉獻,自力更生,、艱苦奮斗,,大力協同、勇于登攀”的“兩彈一星”精神,。

習近平總書記高度重視“兩彈一星”精神的傳承:“希望廣大科技工作者不忘初心,、牢記使命,秉持國家利益和人民利益至上,,繼承和發(fā)揚老一輩科學家胸懷祖國,、服務人民的優(yōu)秀品質,弘揚‘兩彈一星’精神,,主動肩負起歷史重任,,把自己的科學追求融入建設社會主義現代化國家的偉大事業(yè)中去?!?/p>

殷殷期盼,,直抵人心。

穿越60載,,錢三強,、錢學森、王淦昌,、郭永懷,、彭桓武、鄧稼先,、于敏……一個個閃光的名字走出塵封歲月,,成為中國人心中永遠的豐碑,。

習近平總書記近日在安徽考察時指出,推進中國式現代化,,科學技術要打頭陣,,科技創(chuàng)新是必由之路。高新技術是討不來,、要不來的,,必須加快實現高水平科技自立自強??蒲泄ぷ髡呤峭七M中國式現代化的骨干,,要拿出“人生能有幾回搏”的勁頭,放開手腳創(chuàng)新創(chuàng)造,,為建設科技強國奉獻才智,、寫下精彩篇章。

作為我國高水平科技自立自強的源頭,,“兩彈一星”精神歷久彌新,、熠熠生輝,激勵著人們在強國路上攻堅克難,、奮勇向前,。

崢嶸歲月:沿著先輩足跡探尋理想之火

新中國的成立,讓留學海外的中國科學家備感振奮,。數以千計的科學家放棄海外優(yōu)渥待遇,,沖破重重阻力回到祖國懷抱。1999年被授予“兩彈一星”功勛獎章的23位專家中,,21位都是“海歸”,。

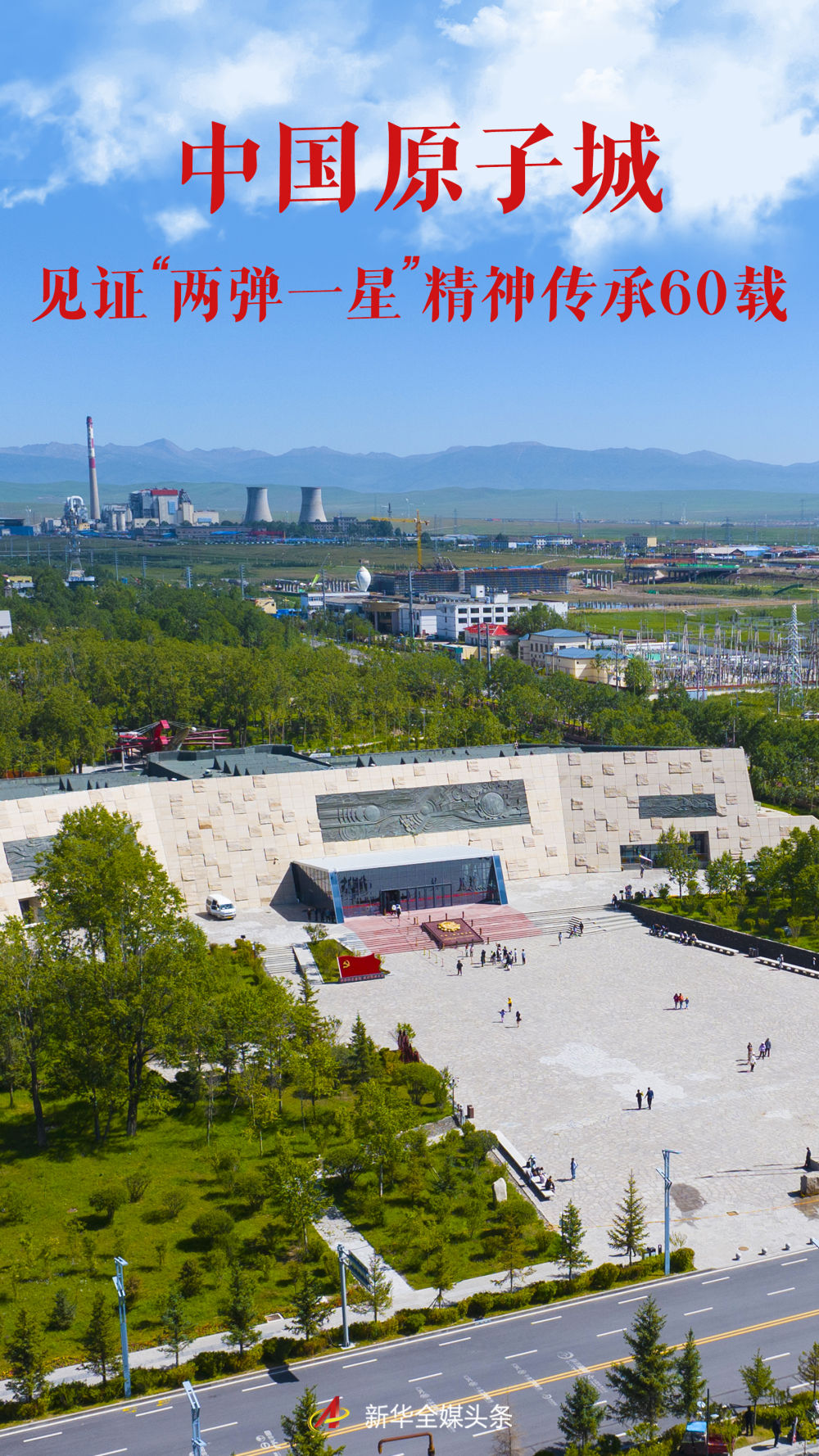

國營二二一廠舊址位于青海省海北藏族自治州海晏縣,我國第一顆原子彈,、氫彈都在這片金銀灘草原上研制成功,。

2021年5月31日,青海大學“三江源生態(tài)”一流學科博士團成員在二二一廠舊址參觀,。新華社記者 張龍 攝

王淦昌,、郭永懷、彭桓武,、鄧稼先,、程開甲、朱光亞,、陳能寬,、周光召、于敏,9位曾經長期在此工作的“兩彈一星”元勛雕像佇立在二二一廠舊址展館大廳內,。先輩們面帶微笑,,目光穿越時空……

那是一段艱苦卓絕、激情燃燒的歲月,。

冬季的金銀灘飛沙走石,,氣溫最低零下30攝氏度。1958年基地負責人李覺將軍帶著20多人的隊伍,,攜帶3頂帳篷,、數臺車輛趕赴這里開展先期勘測。數以萬計的建設者忍受著高原缺氧,、水腫搶抓工期,。建起第一批房屋后,李覺將軍下令:把新建的房子讓給科研人員,,干部一律住帳篷,。

“兩彈一星”元勛、著名物理學家彭桓武曾回憶:科研人員住進暖樓,,而李覺將軍和其他基地領導干部全住在帳篷里,?!耙估锔咴虾L呼嘯,,我佇立窗前,久久不能入睡,?!?/p>

困難時期,基地遭遇糧食短缺,,人們不得不到旁邊的青海湖捕魚充饑,。“那時每人每天只有8兩糧食,,大家吃飯都舍不得洗碗,,用最后一口饅頭刮起碗里粘的糊糊吃掉,餓得受不了時用開水沖醬油喝,,腿都浮腫了也工作到深夜,。”第一批趕赴金銀灘的大學生劉兆民負責核武器引爆裝置雷管設計研制,,利用簡陋的工具手工攪拌制作TNT炸藥,。“為了發(fā)生意外時能留住右手,,我們那時規(guī)定,,只能用左手拿著雷管?!眲⒄酌裾f,。

新中國的核事業(yè)就是這樣在“一窮二白”的基礎上起步,,尋找鈾礦,自行設計圖紙模型,,手工計算,。國外嘲笑中國“20年都造不出原子彈”,但先輩們以巨大的勇氣,、超人的意志和卓絕的智慧,,攻克了一個又一個難關。

“成功提取了共和國第一瓶高濃鈾后,,我興奮得遲遲不愿脫下手套,。”中核蘭鈾公司退休干部劉曉波回憶說:“當年面對技術封鎖,,我們靠自力更生,,發(fā)揮社會主義集中力量辦大事的優(yōu)勢。領導干部,、技術人員,、工人集思廣益,先后攻克了157個技術難關,?!?/p>

原子城紀念館陳列著2臺國家一級文物老式手搖計算機,深色機身上縱橫10排黑白按鍵,,雖然只能通過手搖動力帶動齒輪完成簡單的四則運算,,但它卻是我國核事業(yè)的“功臣”。

這是2024年8月29日拍攝的青海原子城紀念館(無人機照片),。新華社記者 李占軼 攝

在原子彈研制初期,,鄧稼先、彭桓武,、周光召等科學家?guī)ьI年輕人,,用手搖計算機、計算尺甚至算盤,,夜以繼日三班倒,,一年進行了“九次運算”,稿紙裝滿了數十麻袋,,終于取得關鍵數據,,完成原子彈理論設計方案,為我國核武器研制成功奠定了基礎,。

在二二一廠展館的展示柜里,,有一封泛黃的家書,是“兩彈一星”元勛郭永懷烈士寫給女兒的。長期從事絕密工作讓郭永懷與家人聚少離多,,信中寫道:“布鞋暫沒有,,你是否畫個腳樣寄來?待有了貨一定買,。這里有一種翻皮棉鞋,,本想代你買一雙,因為尺寸沒有,,沒敢買,。”

近60年的時光,,也無法沖淡一位父親對女兒的舐犢之情,。

1968年12月5日,郭永懷帶著一份絕密文件從青海趕回北京匯報時,,飛機不幸失事,。找到遺體的人們痛哭失聲,他和警衛(wèi)員緊緊抱在一起,,將那個裝有絕密文件的公文包完好無損地保護著,。在生命的最后一刻,他也沒有忘記自己以身許國的諾言,。

紅色傳承:心中永遠的豐碑

對祖國最深沉的愛,,孕育出“兩彈一星”精神?!案赣H將全部的精力和熱愛都奉獻給了祖國的原子能事業(yè),!” “兩彈一星”元勛,、著名核物理學家錢三強的女兒錢民協,,回憶起父親時依然眼含熱淚:“他后來告訴我們,他就是想讓中國人的腰桿子硬起來,,不再受欺辱,。”

1995年5月,,新華社發(fā)布消息,,向世界宣布:我國第一個核武器研制基地全面退役。曾在二二一廠隱姓埋名奮斗的共和國功臣和家屬們被安置到全國27個省份,。習近平總書記十分關心二二一廠離退休職工,,多次作出重要指示批示,要求解決離退休人員生活上遇到的困難和問題,。在總書記關心下,,這兩年離退休職工待遇好了,看病就醫(yī)更省心。

不僅如此,,習近平總書記還高度重視“兩彈一星”舊址的保護利用,。記者走進中國原子城二二一廠舊址,沉浸在極富年代感的建筑群中,,大廣播里播放的紅色歌曲仿佛一下把人拉回到那個火熱的年代,。自2020年總書記對二二一廠舊址保護利用作出重要批示以來,央地各級加大投入,,舊址文物保護利用進展加快,,一批國家一級文物保護單位得到活化利用,成為傳承紅色血脈的核心載體,。

2021年6月30日,,游客在青海原子城紀念館內參觀。新華社記者 張龍 攝

作為第一批納入中國共產黨人精神譜系的偉大精神,,“兩彈一星”精神影響力與日俱增,。四川兩彈一星干部學院辦學3年就實現了學員全國覆蓋,兩彈事業(yè)親歷者的講述廣受歡迎,。中國工程物理研究院設立“鄧稼先科技獎”“于敏數理科學獎”,,許多獲獎者成長為新一代科技領軍者和骨干,紅色精神薪火相傳,。

“兩彈一星”元勛們奮斗過的金銀灘成為科技人員的“精神殿堂”,。青海兩彈一星干部學院培訓學員超10萬人次,其中高層次科技人才超過500人次,,包括天問一號,、華龍一號、北斗三號的總設計師,。許多頂尖科學家前來找尋自己“導師的導師”當年的足跡,。

中國科學院動物研究所副所長詹祥江結合在金銀灘學習的體會,在青海省瑪多縣建立野外生態(tài)學研究基地,,在黃河源頭將黨建,、科研、扶貧,、民族團結和生態(tài)保護進行“五位一體”的拓展,。

山東對口援青已歷時14年,輸送各類干部人才近3000人,。每個新來干部都要先到二二一廠舊址接受洗禮,,不少人服務到期后主動申請延期。

趙圣亞來自山東中醫(yī)藥大學附屬眼科醫(yī)院,,援青6年間累計為群眾做眼科手術千余臺:“我雖沒做什么驚天動地的事,,但患者的認可就是對醫(yī)生最大的褒獎,,我會盡自己最大努力為更多人帶去光明和希望?!?/p>

這是2024年8月29日拍攝的青海原子城紀念館(無人機照片),。新華社記者 李占軼 攝

以“兩彈一星”為主題的紅色旅游持續(xù)升溫,推動“兩彈一星”精神日益深入人心,。青海原子城紀念館開館以來累計接待游客超過440萬人次,,人口僅20多萬的海北州每年紅色旅游人次超過100萬;甘肅酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,、四川綿陽兩彈城等地游客人數年年大幅增長,。

金秋十月的原子城,游人如織,。二二一廠舊址內,,曾經絕密的鈾部件加工車間,如今成為集中展示“兩彈一星”歷史的現代化展館,。幾塊半透明的網格屏幕上演著關于核武器研制的話劇,,“自力更生,艱苦奮斗”的光榮歲月重現眼前,。

來自鄭州大學的大學生姜未參觀后激動地在留言簿上寫道:“作為新一代青年,,為祖國貢獻力量是我們的使命。命運永遠掌握在我們自己手中,,科技強國步伐永不停止,。”

科技強國:“兩彈一星”精神熠熠生輝

“兩彈一星”事業(yè)的成功,,充分彰顯了中國的制度優(yōu)勢,。錢學森曾經說過,在中國這樣一個工業(yè),、科技基礎薄弱的國家搞兩彈,,沒有社會主義制度是不行的?!皟蓮椧恍恰贝淀懥诵轮袊萍紡妵奶柦?,激勵著一代又一代科技工作者砥礪前行,。

作為青海省地質礦產勘查開發(fā)局總工程師,,“兩彈一星”傳承基地“潘彤工作室”負責人潘彤已記不清有多少次在找礦的路上與死神擦肩而過:被湍急的河水沖走幾十米、騎的馬摔下30米深的懸崖,、高原肺水腫咳血……

“身為青海地質工作者,,更要傳承二二一廠老一輩的精神,圍繞國家急需的領域‘多找礦,,找快礦,,快找礦’,,擺脫‘卡脖子’局面?!迸送砩嫌兄鴱娏业氖姑?。為把青海加快建設成世界級鹽湖產業(yè)基地,潘彤工作室錨定深層含鉀鹵水“增儲保供”目標,,保障國家資源安全,。

黨的十八大以來,2013年中國科學院考察,、2020年主持召開科學家座談會,、2021年祝賀中國空間站天和核心艙發(fā)射任務成功的賀電、2022年視察文昌航天發(fā)射場,、2023年二十屆中共中央政治局第三次集體學習……習近平總書記在許多重要場合都對“兩彈一星”精神作出重要論述,。

2022年5月2日,總書記在給中國航天科技集團空間站建造青年團隊回信中殷殷期望:建設航天強國要靠一代代人接續(xù)奮斗,。希望廣大航天青年弘揚“兩彈一星”精神,、載人航天精神,勇于創(chuàng)新突破,,在逐夢太空的征途上發(fā)出青春的奪目光彩,,為我國航天科技實現高水平自立自強再立新功。

在以習近平同志為核心的黨中央引領下,,黨的十八大以來我國科技強國不斷取得重大突破,。“蛟龍”潛水,、“神舟”飛天,,“羲和”逐日、“嫦娥”探月,、“天問”探火,,“北斗”組網、“墨子”傳信……“兩彈一星”精神的種子,,在新時代不斷開花結果,。

今年以來,航空航天領域更是喜訊不斷:

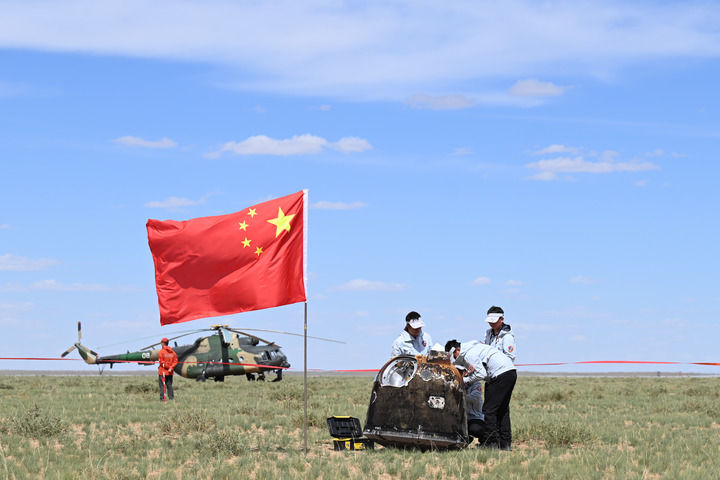

6月25日,,內蒙古四子王旗,,嫦娥六號完成歷時53天的太空之旅,實現人類歷史上首次月球背面采樣返回,。

2024年6月25日14時7分,,嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預定區(qū)域,探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功,。新華社記者 貝赫 攝

9月19日,,搭載兩顆衛(wèi)星的長征三號乙運載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心騰空而起,,北斗三號全球衛(wèi)星導航系統工程正式收官,中國人獨立自主建設的北斗系統進入新征程,。

10月11日,,我國在東風著陸場成功回收首顆可重復使用返回式技術試驗衛(wèi)星——實踐十九號衛(wèi)星,突破了可重復使用,、無損回收,、高微重力保障等關鍵技術,搭載多個國際合作載荷,。中國衛(wèi)星再次推動人類和平探索利用太空,。

近3000家單位、約10萬人大力協同,,攻克嫦娥六號任務中的一個個重大節(jié)點,。此情此景,故去的老一輩科學家們若泉下有知,,當露出欣慰的笑容,。

“新時代以來,我們發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,,以探月工程為代表的重大科技創(chuàng)新成果競相涌現,,高水平科技自立自強的目標不斷變?yōu)楝F實?!眹液教炀指本珠L卞志剛說,。

習近平總書記指出:“對歷史最好的繼承,就是創(chuàng)造新的歷史,;對人類文明最大的禮敬,,就是創(chuàng)造人類文明新形態(tài)?!贝┰?0載,,“兩彈一星”精神在新時代依然熠熠生輝,照耀著中國科技強國的步伐行穩(wěn)致遠,。

文字記者:江毅,、宋晨、李琳海

視頻記者:江毅,、李占軼,、李琳海、王洪流

海報設計:劉雅萱

統籌:張虹生,、吳建路,、黃小希、邱世杰