黃河,,波濤滾滾,奔流不息,。璀璨的華夏文明在此孕育,,偉大的民族精神在此沉淀,人們喚它中華民族的“母親河”,。但自古以來,,黃河又以“善淤、善決,、善徙”聞名于世,。因此,歷任黨和國家領導人都把黃河治理當作事關安民興邦的大事予以高度重視,,并誓言“要把黃河的事情辦好”,。

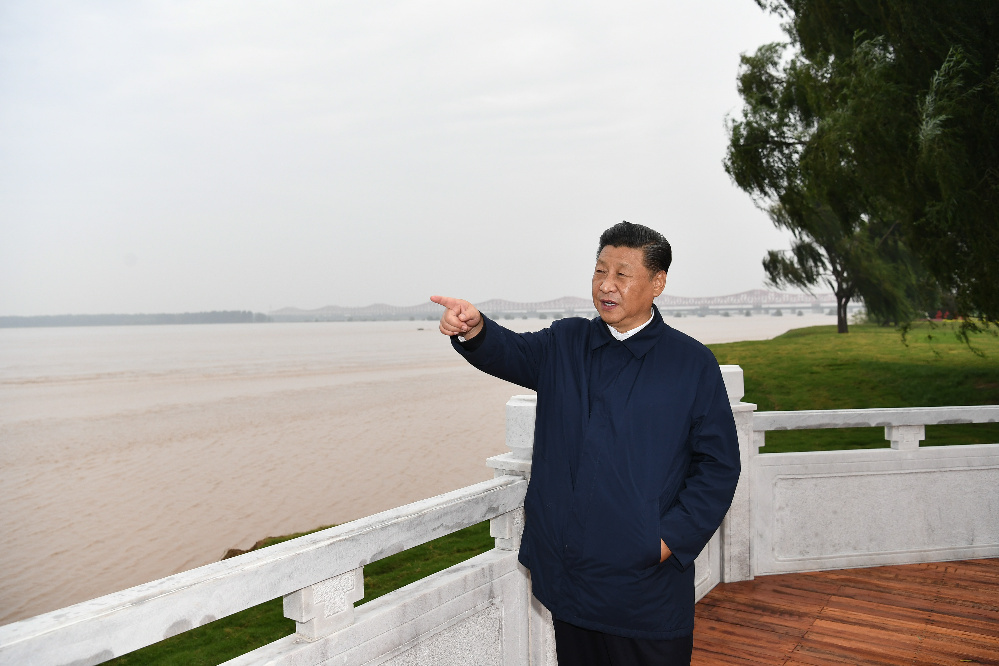

2014年3月,習近平總書記在河南考察工作期間,,就親自前往蘭考東壩頭段考察黃河,,并向地方干部詢問黃河防汛情況。

時隔5年,,9月17日,習近平總書記再次來到河南省,,視察黃河博物館,、黃河國家地質公園等,并對黃河流域治理和生態(tài)保護等進行調研。

70年前,,黃河泥沙淤積,,頻頻潰決,遍地泛濫,,民不聊生,。1946年,新中國還沒成立,,冀魯豫解放區(qū)就成立了黃河水利委員會(簡稱“黃委”),,由此開啟人民治理黃河的新紀元。

70年間,,人民治理黃河在一步步攻堅克難中破浪前行,,強化水患治理,科學保護和開發(fā),,不僅創(chuàng)造了黃河歲歲安瀾的歷史奇跡,,也為世界大河治理與保護提供了成功典范。

“跳進黃河也洗不清”這句諺語,,已經退出現(xiàn)實語境,,成為歷史。

今天,,跟隨總書記的腳步,,我們一起重溫這一段波瀾壯闊的輝煌歷史。

“三年兩決口”到70年歲歲安瀾

黃河發(fā)源于青藏高原巴顏喀拉山北麓,,先后跨越青海,、四川、甘肅,、寧夏,、內蒙古、陜西,、山西,、河南、山東等九省區(qū),,最后注入渤海,。

泱泱大河蜿蜒東流,世世代代滋潤著中國大地,,滋養(yǎng)著沿河而居的人們,。然而,史上黃河曾決口1590次,,改道26次,,造成巨災,沿岸百姓苦不堪言。

“黃河寧,,天下平”,,黃河安寧始終是中華民族的夙愿。

1950年,,新中國剛剛成立,,黃河水利委員會就根據下游河道特點和提防工程狀況,建立了以“寬河固堤”為核心的一系列有關措施,,開啟人民治黃史上第一次黃河大修堤,。數(shù)年間,沿岸人民節(jié)衣縮食,,保衛(wèi)家園,,共有約15萬受災農民參與修堤,成為治黃史上首次真正依靠和發(fā)動群眾的力量,。

“在下游繼續(xù)加強堤防,,鞏固壩埽,大力組織防汛,,在一般情況下保證發(fā)生比1949年更大洪水時不潰決……”1951年,,黃委會更是第一次明確提出了堤防強度要求。1952年,、1955年,,堤防工程標準又被不斷刷新。

正是提防加強,、壩埽鞏固,,1958年,黃河下游兩百萬人民戰(zhàn)勝了自1919年黃河有水文記載以來最大的洪水,。

此后,,黨和政府繼續(xù)投入大量人力、物力進行大規(guī)模的治黃建設,。三門峽水利樞紐,、陸渾水庫、故縣水庫,、小浪底水利樞紐和河口村水庫先后矗立在黃河中游干支流,,實現(xiàn)五庫聯(lián)合調度;下游兩岸總長1371.2千米的臨黃大堤,,經歷了4次加高培厚,;開辟了北金堤、東平湖等分滯洪工程,,開展了河道整治工程和灘區(qū)安全建設,,基本形成“上攔下排,、兩岸分滯”的下游防洪工程體系……

歷史上,黃河下游頻繁決口改道的險惡局面得到徹底扭轉,,連續(xù)70年伏秋大汛堤防不決口,避免了由于黃河決口造成的12萬平方千米保護區(qū)內1.3億人民生命財產損失,,為維護社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展做出了巨大貢獻,。

破解“一碗黃河水,半碗黃泥沙”困境

唐朝詩人劉禹錫的《浪淘沙》中,,有這樣一句:“九曲黃河萬里沙,,浪淘風簸自天涯”。數(shù)據顯示,,黃河多年平均天然輸沙量高達16億噸,,多年平均天然含沙量35千克/立方米,可謂“一碗黃河水,,半碗黃泥沙”,。

自古黃河難治,根在泥沙,。流經地球上面積最大,、土層最厚、生態(tài)最為脆弱的黃土高原,,黃河泥沙主要源于此處嚴重的水土流失,。治沙,釜底抽薪之舉,,就是讓黃土高原換發(fā)綠色新生,。

20世紀80年代初,黃河中游水土保持委員會重建,,以小流域為單元,,綜合治理。

20世紀90年代,,國務院批復《黃土高原水土保持專項治理規(guī)劃》,,利用世行貸款實施的兩期黃土高原水土保持項目取得明顯成效,啟動了淤地壩產權制度改革,。

頂層設計與群眾智慧相結合,,國家投入與市場手段相配套,形成了“山頂植樹造林戴帽子,,山坡退耕種草披褂子,,山腰興修梯田系帶子,溝底筑壩淤地穿靴子”的立體防護模式,,創(chuàng)造性推進了治荒,、治沙,、治窮進程。

1997年后,,黨中央提出“再造一個山川秀美的西北地區(qū)”,,在黃河流域提出并率先實施“退耕還林(草)、封山綠化,、以糧代賑,、個體承包”政策,黃土高原水土流失防治進入全面加速階段,。

黨的十八大以來,,累計完成新增水土流失治理面積6.3萬平方千米,治理小流域2200多條,,加固淤地壩1600多座,。“綠水青山”與“金山銀山”相融相生,,助力250多萬人脫貧,。

70年來,由“黃”到“綠”,,黃土高原主色調變了,,跑水、跑土,、跑肥的“三跑田”不見了,。通過三門峽、小浪底水庫攔沙及調水調沙運用,,實現(xiàn)水庫沖淤平衡,,有效減緩了黃河下游河道的淤積抬高。據統(tǒng)計,,近20年來水利水保措施年攔減入黃泥沙4.35億噸,。

從早期“寬河固堤”、“蓄清排渾”,,到如今“攔,、調、排,、放,、挖”的立體防護模式,曾給沿岸百姓帶來深重災難的黃河溫順了,,它順著中國這條獨特的河流治理之路,,流淌出綠的底色。

修復生態(tài)屏障 20年黃河不斷流

“大山生咱咱像山,大河養(yǎng)咱咱像河”,,一首山西老民歌,,唱出沿岸兒女對母親河的依戀,。黃河的健康狀況,時刻關乎沿岸百姓的生存狀態(tài),。

上世紀90年代末,,因枯水年份增多,沿黃地區(qū)用水無序,,黃河斷流危機加劇,,1997年更是爆發(fā)了迄今為止最嚴重的斷流。

“行動起來,,拯救黃河!”面對惡劣的生態(tài)環(huán)境和空前的生存危機,,中國科學院,、中國工程院163名院士聯(lián)名發(fā)聲呼吁。

形勢危急,,刻不容緩,。在這一背景下,國家授權黃委對黃河水資源實行統(tǒng)一管理和調度,。

1998年底,,國家計委和水利部頒布實施《黃河可供水量年度分配及干流水量調度方案》和《黃河水量調度管理辦法》;

1999年,,國家授權黃河水利委員會統(tǒng)一調度黃河水量,;

《黃河水量調度條例》自2006年8月1日起施行……

世界上大江大河實施全流域水資源統(tǒng)一管理與水量統(tǒng)一調度的先河就此開啟。1999年至今,,黃河干流再未出現(xiàn)斷流,。

20年來,黃河三角洲自然保護區(qū)濕地明水面積占比由原來的15%增加到現(xiàn)在的60%,,自然保護區(qū)鳥類增加到368種,。

久違的洄游魚類重新出現(xiàn),河口三角洲再現(xiàn)草豐水美,、鳥鳴魚躍的動人景象,。河水長流,生機勃勃的黃河形成了一條生態(tài)廊道,。

巧用水資源 謀求大發(fā)展

作為我國西北,、華北地區(qū)重要的水源,黃河以占全國2%的河川徑流量,,養(yǎng)育了全國12%的人口,,灌溉了全國15%的耕地,支撐了全國14%的國內生產總值,,九曲黃河為全國經濟社會發(fā)展提供源源不竭的動力源泉,。

今年8月,,習近平總書記在甘肅視察時強調,黃河,、長江都是中華民族的母親河,。保護母親河是事關中華民族偉大復興和永續(xù)發(fā)展的千秋大計。

70年來,,黃河流域及下游引黃灌溉面積已達到1.26億畝,,約為新中國成立初期的10倍。隨著黃河灌溉面積不斷擴大,,通過引水甘肅,、寧蒙等區(qū)域,昔日的沙荒鹽堿不毛之地,,變成了沃野良田,。黃河水資源是“中國糧倉”豐實的重要保障。

近日,,為改善內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾烏梁素海水質,,今年已從黃河向烏梁素海補水3.82億立方米,預計全年補水量達5.6億立方米,,相當于約40個杭州西湖的蓄水量,。

2019-2020年度引黃入冀補淀調水也于日前開始實施,盡可能為白洋淀及華北地下水壓采多供水,。

同時,,依托建設的水利樞紐,黃河水電資源得到有序開發(fā),,水電裝機增長到2200萬千瓦,。黃河不僅是中華大地的“動脈”,也成為了流域經濟社會發(fā)展的“電流”,,為華北,、西北電網安全穩(wěn)定運行的重要保障,也為西北豐富的光電,、風電資源有效利用提供了條件,。

“數(shù)字黃河”提升全流域綜合管理能力

治黃初期,人們曾夢想通過蓄水攔沙讓千古黃河變清,。20世紀60年代初,,黃河干流上的第一座水庫三門峽下閘蓄水,不料一年半后15億噸泥沙淤積庫區(qū),,回水倒灌關中平原,,危及西安。水庫不得不改變運用方式,,連帶著下游規(guī)劃的幾座大壩也被迫下馬,。

三門峽水庫建設走了彎路,,但正是吸取了這一教訓,后期的小浪底工程從設計時就預留了75億方的淤積庫容,,并通過在“原型黃河,、數(shù)字黃河”、“模型黃河”,,“三條黃河”上的系列試驗,,最終成功利用小浪底工程實現(xiàn)對黃河調水調沙。

新時期,,黃河治理委員會加快信息化趕超步伐,,穩(wěn)步推進“數(shù)字黃河”向“智慧黃河”升級發(fā)展?!包S河一張圖”“一個數(shù)據庫”等信息化“六個一”工程建設取得明顯實效,,“大平臺共享、大數(shù)據慧治,、大系統(tǒng)共治”的格局初步形成,有力推動了黃河治理體系和治理能力現(xiàn)代化,。

隨著社會發(fā)展,、環(huán)境變化、科技進步及認識水平的不斷提高,,在水沙調控,、水庫調度、游蕩性河道整治,、水生態(tài)保護,、水文測報等治黃關鍵技術方面實現(xiàn)了新的突破,振動式測沙儀,、堤防隱患探測等一大批先進實用的技術和設備得到推廣,。

滔滔黃河水,奔流萬余里,。從人水相爭走向人水和諧,,從傳統(tǒng)治河走向現(xiàn)代治河,這條河,,流淌著整個國家的發(fā)展脈絡,。在新中國70年偉大征程中,“團結,、務實,、開拓、拼搏,、奉獻”的黃河精神,,也在華夏大地奔騰不息,,源遠流長。